شكر ودعوة

❞ شكر ودعوة

نشكر الشهود الذين زودونا بالمعلومات القيمة وكل من شارك في هذا الانتاج ضمن سلسلة زمن البدايات ونأمل من الذين عايشوا تلك المرحلة أن يزودونا بما يناسب انتاجاتنا القادمة ضمن هذه السلسلة❝

4

1

تصدير

تصدير

نحِنُّ إلى زمن التّعب الشهيِّ

ننشُدُه بمجاهديه الذين طالما عقدوا الحبال على خصورهم بدل الزّنّار العسكريّ

واكتفوا بواحدة من المعلّبات، مسحوا عنها غبرة الأرض، وتقاسموها ورغيفًا، وبعضُ الأرغفة يابسٌ...

ولطالما ركنوا ليلاً إلى جدار قديم على حدود بيروت، أو إلى شجرة في جبل، ثم استلقوا بكل تعبهم، وهم يتأملون غمزات نجمة، حالمين ببيت زوجيّ صغير، ذي أثاث وضيع، فيه طفل جميل يحبو، لا تبلغه صواريخ الظالمين، ولا إجرام طائراتهم الحربية. هنالك لطالما ارتسمت فوق شفاههم ضحكة عشق لا تشبه هذا العالم.

هنالك حملت خيوط الفجر أدعيتهم إلى السماء، ثم قبّلوا «القرآن» ومضَوا إلى «عملية جديدة» تسبقهم عيون ترصد بعين الله...

11

3

تصدير

أولئك الذين أفردهم الزمن، وقد اجتمعت عليهم أمم الاستكبار، وسلّم معظم أمّتهم بالأمر الواقع: «العين لا تقاوم المخرز».

وكان أحسن من فيها «يقبّل يد الظالم ويدعو عليها بالكسر»، وآخرون دونهم يقبّلونها ولا يدعون، أو يقبلونها ويتقاضون مقابل ذلك إما عمالة أو مهادنة.

يبدأ زمن البدايات، السلسلة الجديدة من أدب المقاومة، من إرهاصات انطلاقة المقاومة الإسلامية في لبنان، والاجتياح الإسرائيلي سنة 1982، في لغة روائية تجمع الفنّ المبدع إلى التوثيق الحميم، وتنتخب تدريجياً ثلة من المقاومين الأولين الذين تركوا توليفةً من بصمات البطولة، التعب، العزيمة، الوجع، العرق، الصلاة والدم.

ثلّة استأنست بالمجهولية والتخفّي وصلوات الليل، وغفَت وهي ثاويةً إلى جدران مدينة بيروت، أو جذوع أشجار الجنوب وصخور جباله.

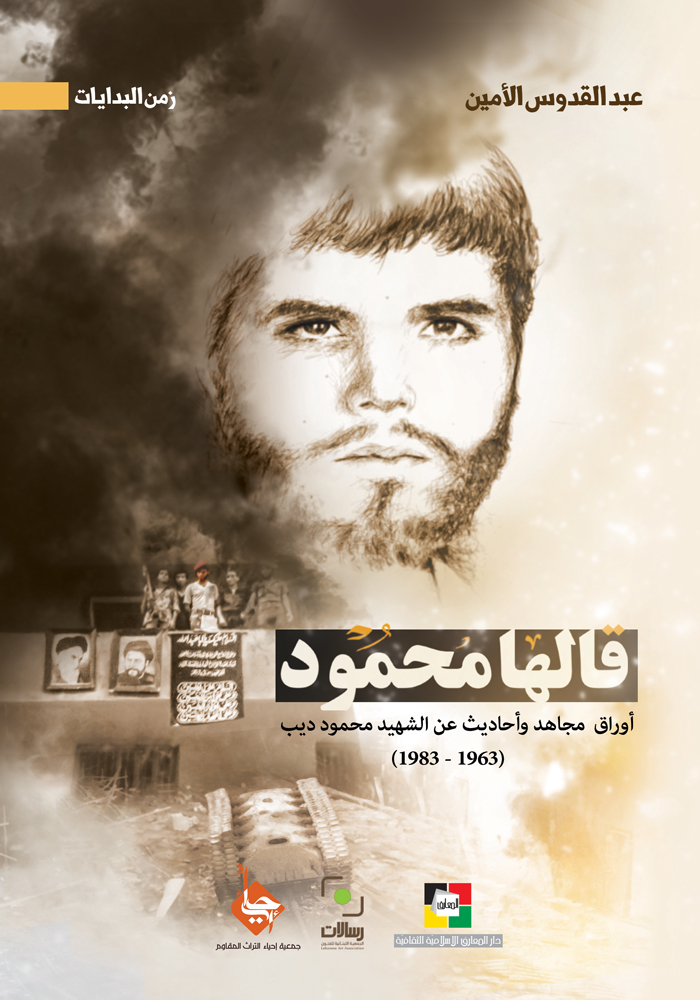

الشهيد محمود ديب يشرع أبواب هذه السلسلة، هو واحدٌ من هؤلاء العظماء الذين هجروا المضاجع، لاحقوا العدوّ الإسرائيلي من شارع إلى شارع في بيروت، ومن جسر إلى آخر، بطل مجزرة الدبابات على جسر سليم سلام في العاصمة، هو نفسه السخيّ بكلّ شيء وصولاً إلى الدم...

12

4

تصدير

إنه «فاتحةُ» سلسلتنا، سلك «صراط الذين أنعم الله عليهم» فكان أحد المصابيح الأولى في سلسلة «زمن البدايات».

محمود ديب قال كلمته التي اختزلت الزمن، فضحك لها الضوء.

لن نقطع عليك، أيها القارئ العزيز، حرارة ملاحقة عبد القدوس الأمين، والتقاط التفاصيل بكل ما فيها من حنين ودهشة أحداث، وبكل ما فيها من موسيقى أنفاس مجاهدٍ رطّبت أوراقَ الزمن المخبّأةَ في ما جمعَ من كراريس قديمة، من صدور شهودٍ ثُقاتٍ خاضوا غمار المرحلة فتتبّعها الكاتب في تَهَدُّج «سردياتهم».

لغةٌ رجّعَها عبد القدوس رواية جاذبة بعد أن «قالها محمود».

أدب المقاومة

وحدة الأنشطة الإعلامية

13

5

المقدمة

المقدمة

بقلم رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله

سماحة السيد هاشم صفي الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يقول تعالى: ﴿نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدى﴾ (الكهف، 13)

لقد تعرّف الناس إلى بعض الخصوصيات والفضائل التي صبغت تاريخ وحياة بعض شهداء المقاومة الإسلامية، وقد رأوا فيها تجسيداً وتجلياً للهداية الإلهية وتأثيرها في بناء هذا الطود المقاوم والشامخ في إطار تجربة إيمانية وجهادية فريدة في عصرنا الحاضر، إلا أن الكثير من التفاصيل المهمة والحاسمة في صنع هذا النموذج المقاوم ما زالت مطوية ولم يتم التطرق إليها لأسباب عديدة، ومنها عن قصد، حيث

15

6

المقدمة

لم يحن الوقت للإفصاح عنها، وبعضها عن غير قصد، وهي جديرة بالتتبع والتفحص لمعرفة جوانب ضرورية في تكوين المشهد منذ بدايته ليعرف الناس وخاصةً جيل الشباب الذي لم يواكب ولم يتعرف إلى بعض الشهداء والقادة، ولم يطّلع على الظروف الصعبة والخطيرة التي رافقت هؤلاء في الأيام الأولى لانطلاقة المقاومة الإسلامية، وحيث إن نقل الصورة بأمانة هو مسؤولية وحاجة وضرورة في فهم تاريخ هذه المقاومة ومنطلقاتها ودوافعها الدينية والثقافيّة والجهادية، فإن التصدي لهذا الشأن يصبح جزءًا حيويًا من كيان المقاومة بكل أبعادها وأغوارها وتطلعاتها.

بين أيدينا كتاب (قالها محمود) هو صياغة أدبية شيّقة جمعت بعضاً من المعطيات المتوافرة عن حياة شهيد وقائد ميداني اختصر في حياته وتجربته مرحلة كاملة، وهي مرحلة المخاض والولادة للمقاومة الإسلامية، لتكشف لنا هذه السيرة في بعدها الشخصي جوانب فذة ومشرقة لشهيدنا العزيز محمود ديب (رحمه الله)، ولتوضح نمو التجربة لديه في حالاته ومآلاته منذ كان في سن ثلاثة عشر عامًا إلى يوم شهادته، فنرى حقائق تفسر لنا صلابته وشجاعته ومتانة شخصيته واستعداده الدائم للتضحية والإقدام، فتظهر أمامنا، واضحةً، عوامل القوة التي ارتكزت عليها عطاءات هذه المقاومة حتى أصبحت لائقة بالعظمة التي وصلت اليها. وحين يطّلع القارئ على مسار هذا الشهيد البطل سيعرف أكثر مستوى الإخلاص والإيثار والشهامة والرجولة باعتبارها

16

7

المقدمة

صفات جليلة عامت على مياهها الصافية هذه المقاومة، وارتشفت من معينها الزخار، فاكتست بحلل الأنوار الملكوتية لتكون بين هذه وتلك مصداق الشجرة الطيبة التي تزداد مع الأيام رسوخًا في التراب الأصيل المجبول بدماء زاكية وطاهرة، ما زالت إلى الآن ترفد الأمة بأنوار السطوع والتألق والضياء، فتبقى حجيتها قائمة بفضل الله تعالى وتستحق الانتساب إلى الأصالة الدينية المشبعة بثقافة الكرامة، الحب والعشق لسيد الشهداء أبي عبدالله الحسين (عليه السلام).

إن سيرة حياة الشهيد العزيز محمود ديب (رحمه الله) بمقدار ما تبين صفاته الشخصية ومواهبه وميزاته فإنها توضح وبشكل مختصر وبليغ الأحوال والأوضاع التي حكمت تلك المرحلة والتي اتسمت بكثير من الفوضى والضياع والتشتت، وهي بالإجمال أوضاع نتجت عن الضغوطات الهائلة التي انصبّت على رؤوس الشباب آنذاك وعلى بنية المجتمع اللبناني والعربي عمومًا، لتسقطه وتجعله منقادًا لشعارات أكبر بكثير من الأحزاب التي رفعتها والتي لم تقوَ على حمايتها، فضلاً عن تطبيقها، بل وتغلغلت في حنايا الثقافة والهوية على شاكلة ما أراد الأعداء أن يزرعوه في أمتنا التي كانت تائهة من أجل قتل روح المقاومة، ومن أجل إرساء ثقافة اليأس والهزيمة والانكسار، حيث لا جدوى من المقاومة، لأن العدو لا يقهر، ولأن الأنظمة العربية استسلم معظمها، والأحزاب تتهاوى لأسباب كثيرة، في مثل هذه الظروف ندرك أهمية الانتشال الذي قامت به

17

8

المقدمة

الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني { كما ندرك تماماً عظمة هذه الثلة المخلصة التي قبلت التحدي وحملت مسؤولية السباحة عكس التيار لإعادة صياغة المفاهيم والالتحام مع الهوية الأصيلة لينبثق منها الأمل الجديد، فكان الشهيد العزيز محمود ديب (رحمه الله) واحدًا من هؤلاء الأبطال، وكانت حركته الدؤوب في بيروت وشوارعها وفي ساحات المنازلة والوغى في الضاحية والجبل والجنوب، وكل هذا الجهد الاستثنائي مع إخوانه الاستثنائيين - من استشهد منهم أو من بقي في خط المقاومة - من أجل أن يشق الدروب نحو فجر جديد لمقاومة لم تهدأ ولن تستكين، وهي تتقدم بخطى ثابتة لتصنع النموذج وتبني الاقتدار وتحقق الآمال، وليبقى طريقها نحو هدفٍ محدد يجمع عز الأمة والأوطان ويحرر القدس وفلسطين ويرفع غائلة الاستكبار الامريكي.

أشكر الأخ العزيز السيد عبد القدوس الأمين (حفظه المولى) على هذا الجهد وأسأل الله تعالى أن يوفقه لإتحافنا دائماً من يراع قلمه وصفاء فكره وسلاسة أدبه بمزيدٍ من العطاء المقاوم في توثيق تجربة الشهداء العظام، وأشكر الإخوة والأخوات العاملين بجدٍّ ونشاط في مجال أدب المقاومة سائلاً الله تعالى القبول والتوفيق.

هاشم صفي الدين

الخميس 6 رمضان 1441 ه

الموافق 29 نيسان 2020م

18

9

الأوراق

أكاد أرى دهشتك وأنت تستلم أوراقي هذه وتقول: أخيرًا فعلها صاحبي.

نعم يا صاحبي، لا بدَّ من أنّ اليأس قد تسرّب إليك مني، وأتعبك إلحاحك. أشهر طويلة، كنت أنت خلالها لجوجًا، ولكنني ورغم خجلي منك لم أستجب، لم أكن أستطيع على الرغم من قناعتي بما كنت تقول عن الوقت والعمر والذّاكرة.

لم يكن خوفك على ذاكرتي وإقناعك لي بأنني سأنسى مع الوقت هو الذي دفعني لأكتب؛ حيّةٌ هي في داخلي تلك السنين، أراها تنبض وتتحرك في معزل عن الزمن مهما طال، لم أكن لأنسى، ولا أخاف النسيان، قد أنسى ما حدث قبل عام وعامين، قد أنسى ما حدث بالأمس، لكنني لن أنسى ذلك الزمن، الذي أحسنتَ أنت تسميته زمن البدايات، زمن المادة الخام، زمن الأرقام الأوّلية، لا شيء يجعلني أنساه، وأنا أعلم أنها لن تبهت، ولن تغيب تلك الذكريات، كما كنت تقول.

كيف أنساها وكلّما نظرت إلى زمننا هذا، زمن البناء الكبير،

21

10

الأوراق

والإنجازات الجليلة، رأيتها جميعًا تنبع من تلك النقطة الصغيرة. كل هذا البستان الطويل العريض، المزهر المثمر، لم يكن سوى واحة صغيرة وسط صحراء مهولة الاتّساع، واحة أخرجنا نحن ماءها حفرًا بالأصابع في زمن البدايات.

كيف أنسى وهي دمي، وخفقات القلب، جلدي المغضَّن هذا، وشعري الذي غزاه الشّيب، وظهري الذي يباشر بالانحناء. فأنا كلّما نظرت إلى حاضري رأيت زمني القديم من خلاله، هو خلفه واضحًا ساطعًا، وكأنّ الزّمن الحاضر ما هو إلا جدارٌ من زجاج، يلوح من خلفه جسدي الفتي وذلك العمر. وأنا هنا في مكتبي المريح وتحت برودة التكييف، أرى عرَقي ولهاثي القديم، لهفتي وركضي المتواصل ذاك، هنا حيث العالم الرّقمي بين يديّ، ويدي هذه وهي تتحرّك فوق الأزرار تستشعر ملمس ذلك الحديد، إصبعي، وهو يمسح الشاشة العاملة بالّلمس، يحنّ بشغف لارتجافه القديم على الزّناد.

وعدتك أن أكتب، لقد قرّرت منذ زمن طويل أن أستجيب لرغبتك.لم يكن دافعي خوفي من النسيان، ولكنني لا أريد لتلك الذّاكرة أن تموت بموتي.

وعدتك لكنني لم أستطع، كنت أقف أمام الأوراق البيضاء حائرًا مشتّتًا، أتقلّب فوقها كما أتقلّب على وسادتي في الليالي الطويلة، يسحقني شعوري بالعجز، لكم كانت قاهرة تلك المحاولات، صعبة

22

11

الأوراق

وعصيَّة كالنّوم، وتصنع ما يصنعه الأرق في الروح! لقد كنت أترك أوراقي في كل مرّةٍ كما كنت أترك فراشي بعد ليلة من الأرق الطويل، مقهورًا غاضبًا أبحث عن أي شيء يبعدني عن تلك الأوراق، ثم أنغمس في عملي، أنساها أو أتناساها عامدًا، أهرب من أوراقي هروب الجبان العاجز عن المواجهة، وجزء مني سعيد بهروبي، كأنها الطريقة الوحيدة للخلاص من المحاولات الفاشلة وما يصاحبها من شعور بالإحباط والغضب.

ذكرياتي معي دائمًا، فلماذا لا أستطيع الكتابة عنها؟ وكأنها في مكان قصيٍّ، أو خلف باب محكم الإغلاق، أو كأن الدروب التي تفضي إليها ضائعة، أو لأنني لم أجد حافزًا قادرًا على إخراجها من داخلي، لم أجد مفتاح ذلك الباب المحكم الإغلاق، لم أستطع رفع الحجر الذي يغلق فوهة النّبع. بعد كل تلك المحاولات وقفت عاجزًا وكأنني على باب المستحيل.

ما الذي كسر حاجز صمتي ودفعني لأكتب إليك ما وعدتك به؟ ما الذي دفعني لأشقّ صدري وأُخرج من أقصى القلب هذه الاوراق؟

منذ أيام فقط حدث ذاك الشيء الغريب في داخلي، ماذا أسميه؟ لا أعرف له اسمًا، أهو صحو مفاجئ إثر انفجار؟ زلزال؟... بل هو انقلاب، كما في المسرح الدوّار، وجدت نفسي في المقلب الآخر، وفجأة أصبح المستحيل ممكنًا، وانتظم كلّ شيء دفعة واحدة وصار في المتناول، وكأن دربًا شُقَّ إلى الأوراق واسعًا.

23

12

الأوراق

حدث ذاك حين خرجت لإنجاز عمل لي، وأنت تعرف كم أنَّ خروجي صعبٌ وقليل، وعند عودتي وجدت نفسي هناك.

ما كنت أدري أن هذا سيحدث لي. في البدء شدّني الحنين، كنت أسير في شوارع منطقتي وحاراتها الضيّقة، وشيء غريب ينمو في داخلي، وشعور لم أعهده سابقًا يحرّكني، وكأنني أعود مع كل خطوة، بكل ما في العودة من حضور وانفعال، لقد بدأت التفاصيل تستعيد أشكالها وألوانها ثم تنبض بالحياة. ملامح وخطوط تتلاقى في تسارع لتشكّل صورة قاهرة الحضور لأمير ذلك الزمان، هناك في تلك الدروب تجمّع واكتمل حضورًا؛ سيدي ومعلمي محمود، بكل حضوره البهيّ. كل شيء كان خلفه وحوله، وكلّ شيء مرتبط به، على أطراف ردائه تتعلّق التفاصيل، وتحوم الذّكريات كالفراشات بين يديه، وحول جسده الممشوق.

أمير ذاكرتي كان هناك، يجوب حيّ «البسطة»، وشارع «فتح الله» يتمدّد لاستقبال قدميه. إذ ذاك، وجدت نفسي وقد عدت تمامًا، أصبحت في قلب عالمي القديم، كأن الحياة عادت إلى شيء كان قد تجمّد في داخلي، أو كأنني قبل ذلك كنت أنظر إلى ذكرياتي كشيء جامد، أو صورة مسطحة ببُعدين، كأن الصورة الآن قد وجدت بُعدها الثالث، ورأيت الشبابيك تتفتح من أجله، والحجارة كانت تهمس باسمه:

24

13

الأوراق

_ محمود! إنه محمود! محمود قادم.

كان الصوت يخرج من داخلي أنا، هي روحي تهمس مبحوحة، أو تصرخ بلا صوت، تناديه بكلّ ما للجوارح من قدرةٍ على النداء:

- محمود! محمود.

أمام باب منزل محمود جلست، هناك على الدّرجات تحت القوس، ودكان الحاج توفيق خلفي، وروحي معلّقة على مدخل منزله كعيوني الولهى، ووجدت نفسي أقول:

_ محمود أنا هنا في انتظارك، كما في كلّ تلك السّنين، بكلّ شغفي القديم ولهفتي أنتظرك، وبكل ولهي بك وشوقي إليك... لَكَم أنت شديد الحضور يا محمود... لكم أنت شديد الحضور.

شعرت حينها فقط أنني أستطيع الكتابة، لقد انهار الجدار، واستفاقت الدّروب، ودخلْتُ، بكلّ لهفتي دخلت، كطفلٍ وجد منزله بعد ضياع وخوف، كلُّ شيء أضحى واضحًا، كأنّني ما غادرت، أو أنّ زمن البدايات اقتحم المكان، كما يقتحم الفجر نهاية ليلٍ طويل.

نعم، محمود هو المفتاح والباب، كلّ شيء بالنسبة إليّ كان متعلِّقًا بمحمود، أو هو معه وحوله وبين يديه، محمود هو ذلك الزمن، زمن البدايات، بداية البدايات.

أجل، لقد ظهر الحافز والمفتاح وانزاح الحجر عن فوهة النبع.

25

14

الأوراق

جلست تحت القوس، وتفتّحت مسام كلّ جارحة فيَّ، كل خلاياي، نوافذ موصولة بعيوني، أتلفّت في جوع، وحملتني قدماي لأخطو خطوتين إلى ذلك الباب الزجاجي المفتوح، وهناك كان أبو محمود، الحاج توفيق، جالسًا في دكّانه الصغير، هادئًا، صامتًا، خلف مكتبه الخشبي القديم، يداعب حبات مسبحته وينظر إلى البضاعة والرّفوف، ساهمًا ينظر، وكأنه ينظر إلى ما هو أبعد من الرفوف، إلى خلفها حيث عوالمه الحميمة، وأماكن دافئة يعرفها، وعلى قسمات وجهه آثار حلٍّ وترحال، آثارٌ من تعب قديم...

لَكَم أتعبتك الأيام يا حاج توفيق!

دكانه هذا كان آخر المطاف، قبله تقلّب أبو محمود كثيرًا في المهن والأماكن، محطّات شتّى منذ هجرته إلى بيروت وسكنه في منطقة «المصيطبة». حتى هو لا يستطيع أن يعدِّد المهن التي تقلّب فيها، عمل فرّانًا ثم بائع كعك، وبائعًا متجوّلًا تختلف بضاعته بعد كلّ زمن، يقلّب الخيارات إلى أحسنها رزقًا، يبحث عن رزق عياله وسط الزّحام، من حي «المصيطبة» في بيروت إلى منطقة «بكفيا» وكل الجوار، في سباق محموم، وكدٍّ متواصل، لا يتهاون ولا يشعر بالتعب، كلّما زاد همّه زاد سعيه، وكلما زاد سعيه زاد رزقه، حتى يكفي عياله، ويكفي كرمه المتدفق، ويكفي بيته المفتوح للضيوف ولكل من له حاجة، فالجيران أهلٌ في كل هذا المجتمع المهاجر كأسراب الطيور، أعشاش

26

15

الأوراق

تتكدّس، بيوت صغيرة متقاربة حدّ الالتصاق، كأن الحيَّ منزلٌ واحد تقطنه عائلة كبيرة واحدة.

القرية أوسع مكانًا، لكنّه الرزق، في كلّ هذا المحيط ما كنت لتجد أحدًا لا يحن إلى القرية! القرى جميلة واسعة، لكنّها منسيّة، تعمّد السّاسة والإقطاع إهمالها، ساكنوها الطيّبون فقراء، فقراء جدًّا، وليس لهم سوى السماء وأمطارها، كلّما زاد سكانها ضاقت فرص العمل وازداد الرّزق صعوبة، وكان عليهم أن يهاجروا مرغَمين. ألا تهاجر الطيور؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ القرية واسعة، لكنَّ الرزق محال، وبيروت ضيقة والرزق ممكن.

القرية تبقى في القلب والوجدان، وعند الحاج توفيق على وجه الخصوص، تراها معه في طريقة عيشه العفويّ، لقد حمل قريته معه حين جاء، كأنه ما تركها، حملها معه، جاء بكلّ طباعها البسيطة الحميمة، وضعها حيث استقرّ به المقام، ربّما ليشعر أنه مازال فيها، وهو لا يألف سواها، تراها في أثاثه وأسلوب عيشه، في طيبة القلب وفي السلوك، في التعامل مع المحيط، مع الجار والصديق والضّيف، أغلبهم كان كذلك، أغلبهم حمل قريته أو كأن القرية جاءت إلى بيروت فتح الله، بكل طيبة أهلها وإيمانهم الصافي كينابيع قراهم، إيمان نادر لا تجده إلّا عند العرفانيين وأمثال الحاج توفيق من أهل القرى، وهذا شيء عجيب! فالسّالكون في دروب

27

16

الأوراق

العرفان يحتاجون إلى الكثير من الجهد والمجاهدة للوصول إلى ذلك المستوى من الإيمان النقي؛ وأمثال الحاج توفيق وصلوا بدون تلك المحاولات، بفطرتهم كما هي وصلوا؛ وما الجهد والمجاهدة إلا من أجل إعادة الفطرة نقيّة إلى مكانها، وهم ما بارحت فطرتهم مكانها ولم تشبها شائبة.

يقسم الحاج توفيق، لو كان لديه قطعة من الأرض يزرعها وعليها بيت صغير ما غادرها أبدًا. وهل يحتاج العيش الرّغيد إلى أكثر من منزل بسيط على قطعة أرض صغيرة! يخرج إليها مع مطلع كلّ فجر كما العصافير مصحوبًا بزغاريدها، يملأ صدره النسيم العليل وتستشعر يداه برودة الندى. من كرم الأرض الذي لا يضاهى يأكل مع عياله، ذاك حلم عزيز، خبأه الحاج توفيق تحت شغاف قلبه.

سنوات، والحاج توفيق يجمع المال ما استطاع، يضاعف الجهد الذي هو مضاعف أصلًا، لشراء أرض في الضيعة، أرض صغيرة وبيت أصغر، يسع حلمًا ظلّ يتواضع ويتواضع ليكون بالإمكان تحقيقه.

لأبي توفيق ودكانه مكانٌ خاصٌ في الذاكرة، ذاكرتي أنا الممتلئة بمحمود، لَكَم انتظرتُ محمود في هذا الدكان، ولَكَم جالست أبا توفيق، حتى قبل لقائي بمحمود.

لنبدأ منذ البداية، من مقدمة ذلك الفصل، فصل ربيع ذاكرتي،

28

17

الأحاديث

زهور محمود وعطره الأخّاذ، كان ذلك حين انتقلت عائلتي للسكن في هذه المنطقة وكان محمود لا يزال مسافرًا في السعودية.

كنت على معرفة بـ«نعمة حيدورة»[1] قبل انتقالي إلى هذه المنطقة، فهو عضو ناشط في حركة أمل التي انتميت إليها، وله حضور وتأثير في منطقتي، وصادف أنه من سكان هذه المنطقة، فوجدت عنده ملاذي في هذه البيئة الجديدة عليّ، وصرت لصيقًا به باعتباره الوحيد الذي أعرفه هنا.

كل يوم كانت تزداد معرفتي بـ«نعمة حيدورة» وأزداد حبًّا له، وتعلقًا به. كنت سعيدًا بتلك المعرفة، سعيدًا جدًّا، فهو شخصية فذّة، شديد التدين، واسع الثقافة، ساحرٌ في شخصيته وقدرته على التأثير، شفافٌ رقيقٌ ترى الحب في عينيه، في ولائه اللامتناهي لأهل البيت (عليهم السلام)، شاعرٌ عرفاني السلوك، ظلّت قصائده في أهل البيت تتردد كندبيات زمنًا طويلًا، شيخٌ في علمه وإيمانه، لقد قادني إلى مكان ما كنت لأصل إليه لولاه، لقد جعلتني رفقته شخصًا آخر، أو أن تلك الرفقة قد أحسنت بنائي في فترة حساسة من عمري، كان «نعمة حيدورة» نعمة ربانيّة أُرسِلت إليَّ في الوقت المناسب.

[1] الشهيد نعمة عبد المنعم حيدورة من مواليد ميس الجبل سنة 1961 م. شارك في المواجهات بين حركة أمل والأحزاب اليسارية في بيروت الغربية، وكان له دور تأسيسي ثقافي وتبليغي بين جيل المقاومة في بيروت. استشهد في كانون الثاني لعام 1982م، قبيل الاجتياح الإسرائيلي الثاني.

29

18

شكر ودعوة

ولأنني جديد على المنطقة، لازمته طوال الأشهر الأولى ملازمة دائمة، وفيها حدثني كثيرًا عن ابن خالته محمود، حديث إعجاب وحب، شوقًا إليه ولهفة، يتحدث عنه وكأن نقصًا أصاب الدنيا بغياب محمود. وبدأت معه شخصية محمود تتشكّل بألوانها وخطوطها الأولى في ذهني.

ومع «نعمة حيدورة» زرت الحاج توفيق، والد محمود، لأول مرة. وبين نعمة والحاج توفيق تكرّر الحديث عن محمود واستطال، لتتضح شيئًا فشيئًا معالم صورته في داخلي وتزداد ألقًا وحياة.

وكما أحببت نعمة أحببت الحاج توفيق، فالحاج توفيق رجل لا يجد صعوبة في الدخول إلى قلبك، كالهواء اللطيف، كالنسيم العليل يدخل وإن أُغلقت الأبواب دونه تكفيه الشقوق الصغيرة ليتسرب هادئًا إلى داخلك. وتكرّرت زياراتي للحاج توفيق.

كنت أناديه بأبي محمود، كان ينظر إليّ مستغربًا، فلم يكن محمود أكبر أبنائه، كان أوسطهم، لحظات ثم يغفر لي خطأ الكنية ويقبل بندائي، كأنه يوافقني ويرى محمود كبيرًا كما أراه.

تمكّن الحاج توفيق بعد ولادة محمود بزمن من شراء أرض على أطراف ضيعته «ميس الجبل»:

_ اشتريتها، كانت بعيدة عن الضيعة... هي أرخص لأنها بعيدة عن الضيعة...

30

19

الأوراق

ما كان بإمكان الحاج توفيق أن يصبر ليجمع المزيد من المال، المال الذي يمكّنه من شراء أرض أقرب، المال صعب وقطار العمر لا ينتظر، خاف على حلمه من المجهول والانتظار، عصفور في اليد، رائحة التراب والأخضر الذي يطل برأسه من بين حباته الحمر، حلم دنا وتدلّى، خير من عشرة، وسارع الحاج توفيق إلى شرائها خافق القلب، يسرق الوقت ويسابق العمر، يذهب إليها في كل وقت متاح، ويبدأ في بناء البيت.

_ عندما بنيت بيت الضيعة كان محمود صغيرًا، في الثامنة أو التاسعة ربما.. صغيرًا كان، لكنه مثل الرجال، وحياتك...

يأخذه أيام العطلة، يحاولان استغلال كل العطلة، وفي عطلة الصيف الجميلة بوقتها الطويل، هي في حديقة الذاكرة ربيعٌ زاهر.

محمود، وفي كل عطلة، ودون أن يطلب إليه أحد، تراه يسرع في توضيب متاعه، ويعد نفسه للذهاب إلى الضيعة، ثم ينظر إلى أبيه بعينيه السوداوين الواسعتين باسمًا في تحفُّز صامت.

حماسة محمود للذّهاب إلى الضيعة كانت صارخة الوضوح، ربما لفضائها الواسع، طبيعتها، جبالها والوديان، أشجارها، وربما هو صمتها الذي يسعى إليه كل من هو خارج من صخب بيروت وضوضائها، أو ربما هو حبّه لأبيه، رفقته ومساعدته، وربّما لكل هذا معًا، وربما لأسباب أخرى لا يدركها إلا قلب صغير خافق. لكنَّ محمود لا يزال

31

20

الأوراق

صغيرًا، وفي هذه الرحلات الكثير من التعب، بين السفر الطويل والعمل هناك مشقة لا تناسب الجسد الصغير.

_ هو من كان يصرّ على الذهاب معي... لم أقبل في البداية...

يضحك الحاج توفيق ويتابع:

_ بعدين بطّلت روح بدون محمود.

وتنقلب الصورة، الحاج توفيق ينتظر محمود ليأتي من المدرسة، أو لينتهي من توضيب متاعه، ومحمود الذي لم يصل بجسده إلى ما فوق خصر أبيه يسرع حاملاً ما استطاع من المتاع، يسبقه في نزول الدّرجات وينتظره في الشارع مبتسمًا يتقاسم الفرح والحماس ملامح وجهه، وفي عينيه يزاحم الفرح وميضًا من جدّية وإصرار.

وهناك يسيران مسافة في الأرض الوعرة للوصول إلى الارض سيرًا على الأقدام لأن الطريق إليها لم يشق بعد. وهناك في طرف الأرض باحة صغيرة أعدت لمشروع بناء يحاول النهوض كطفل يحبو. يجلسان على حجارة البناء لاهثَين، مبتسمَين ينظر كل منهما إلى الآخر: ها قد وصلنا أخيرًا.

هناك ملامح لغرفة ومطبخ قيد الإنشاء، وفي زاوية من باحة المشروع انتصب ما يشبه الكوخ، مصنوعًا من نسيج المكان وأدواته، أعمدة الكوخ وهيكله من الخشب المستعمل في البناء، سقفه وبعض جدرانه من أكياس الإسمنت الفارغة، وبعض من حجارة البناء

32

21

الأوراق

وصخور الأرض، أغصان وأوراق شجر، فراش وأغطية وضعت مطوية في الزاوية، وعلى مقربة من الكوخ حجارة اسودّت أجزاء منها وقد شكّلت ما يشبه نصف الدائرة، تحيط رمادًا وبقايا أغصان تفحّمت أطرافها، وبعضها أصبح فحمًا قابعًا فوق الرماد.

يسرع محمود ليجمع عيدان الأغصان وأوراقًا يابسة وبعض الخشب، يعدّ مع أبيه الموقد، يعرف محمود مستوى تلك العلاقة الحميمة بين الشاي وأبيه، ففي كل استراحة يسارع محمود لإعداد مستلزماتها، يضع الحاج توفيق يده على صدر ولده ويبعده لينفخ هو على النار فيما محمود يفرك عينيه، وإذا فتحهما شاهد ألسنة النار تولد من وسط الدخان المتصاعد، يركض ليملأ الإبريق الذي اسودّت جدرانه الخارجيّة، ويعود به إلى أبيه مع كيس الشاي والسكر، ويقفل عائدًا يتدفّق ليغسل قدحين وملعقة ويعود بهما إلى الموقد، وعلى حجرٍ هناك يجلس عاقدًا يديه على ركبتيه، تارة، ومشبكًا أصابعها تارة أخرى، ينظر مرة إلى والده وأخرى يجوب بعينيه الواسعتين ماسحًا كلّ المحيط، قد يستقرّ نظره هنيهة على أغصان شجرة يستمع إلى عصافير تخوض نقاشًا محتدمًا. وقد يركل حجرًا صغيرًا بقدمه بانتظار الشاي، هو يحب الشاي كأبيه. ويقول الأب بلهفة:

_ انتظره ليبرد قليلاً يا محمود.

ثم يبدأ العمل، العمل بدون محمود صعب، أو هو أقل استثمارًا،

33

22

الأوراق

فمحمود يدور حول أبيه، يناوله الحجارة أو الإسمنت أو يحمل وينقل ما استطاع، خشبة من هنا ودق مسمار هناك، بفتح الصنبور، بمدّ الخرطوم. واقف قرب أبيه، ينظر إلى عينيه، وإلى ما ينجزه بين يديه، وقبل أن يطلب يعرف محمود ويسارع في جلب المطلوب كما يفعل الممرّض مع الجرّاح، فوصول حركة الوالد إلى مكان ما يخبره عن نوع الحاجة.

_ حتى في وقت الاستراحة كان يعدّ لي الشاي ويصنع لي مقعدًا من حجارة... تخيّل!

عند انتصاف النهار، وتحت شجرة وارفة الظل، يهيِّئ محمود المكان، وفي الظل يفرش الحصير ويفتح صرّة القماش، يخرج محتوياتها، يرتّبها، بصل وخبز، بطاطا و... الماء... يركض محمود، ثم أعواد الموقد والإبريق الأسود و...

_ انتظره قليلاً ليبرد يا محمود.

يعودان للعمل بعد استراحة الغداء الطويلة. ويتابع الأب حديثه:

_ لم يكن يقبل أن أحمل غرضًا، أيّ غرض وهو يسير قربي فارغ اليدين؟! يعترض على ذلك بشدّة، وكأنه منكر أو حرام... كنت أخاف عليه من التعب... كان يزعل، يكره أن أعامله كصغير، وكنت مجبرًا على احترام رجولته المبكرة.

معي، يساعدني بهمته العالية... كان حولي دائمًا، حتى إذا أردت

34

23

الأوراق

أن أشرب، كان يرفض أن أجلب الماء لنفسي، رغم المسافة لا يتهاون، يركض، يجلب الماء، وهو يبتسم ابتسامته الحلوة... وأنا كنت شابًا، كان لا يدعني أعمل عملاً يستطيع أن يقوم به، يسبقني إليه، يركض ويأخذه مني. صاحب عاطفة محمود... طوال فترة طفولته وشبابه... وهذه العاطفة ليست عليّ وحدي... عاطفته تشمل الجميع، ربما عاطفته هذه هي التي أخذته إلى تلك الأماكن الصعبة.

حتى إذا ما تعبت الشمس وتغيرت ألوانها، وهي تزحف لمستقرها، سار محمود ممسكًا بيد والده، يسيران الهوينا باتجاه الكوخ، وما تيسّر من طعام وقدح من الشاي.

يقول الحاج توفيق مبتسماً وهو يعود بذاكرته:

_ يعدّ لي مكان نومي، حتى اذا اطمئن إلى رقدتي، تمدّد هو في الجهة المقابلة، ينظر إليّ مبتسمًا... أتحدث إليه فيصغي، ثم أسكت ضاحكًا وأنا أستمع لصوت أنفاسه الناعمة... يا حرام!... كان يتعب طوال النهار، يحمل أثقالًا ويعمل كالرجال.

يضحك الحاج توفيق، ويواصل الحديث عن محمود، ويعلم مدى حبي له، ومتى توقّف حرّضته على المتابعة، أريد الحديث عن محمود وعن طفولته التي لا أعرفها، ومن الحاج توفيق بالذات، فهو يحدّثك كما يحدّث نفسه، يبتسم وتسرح عيناه كأنّه ينسى

35

24

الأوراق

وجودك، ثم يلتفت إليك بين الحين والآخر ليؤكد فكرة ما أو ليتأكّد أنك تتابع.

لم يكن الحاج توفيق كثير الكلام، لكن الحديث عن محمود يستهويه، وأنا في شغفي أستحثّه على الكلام، فيقول:

_ أتعلم؟ لم أرَ ولدًا مثل ابني محمود... كان حذرًا، قلما كان يتعثر رغم حركته الدائمة، أتصدق؟ أنا كنت أتعثر أكثر منه... مع ذلك كان شجاعًا... ولا أدري كيف تجتمع الشجاعة والحذر في صغيرٍ في مثل سنه... ربّما خوفه عليّ وحبه إياي... أو أن شيئًا في محمود كان مختلفًا.

الأرض التي اشتراها الحاج توفيق كانت مواجهة ومكشوفة للأراضي الفلسطينة المحتلة، وأمامها مباشرة قرية المنارة[1] المحتلة، كثيرًا ما كانا يسمعان صوت رصاص بعيد حيث كانت قوات الاحتلال تمشّط بين الحين والآخر المناطق القريبة من الحدود، وفي إحدى الليالي كانت أصوات النار تنبِّئ عن غير ذلك، لسبب لا يعلمه الحاج توفيق الذي استيقظ على صوت إطلاق النار.

حين أصبحت الأصوات أكثر قوة، وهذا ينبئ عن قربها، والمكان مكشوف، خاف على ولده الذي أيقظته قوة الأصوات واعتدل في

[1] قرية صغيرة تقع في شمال فلسطين المحتلّة. قتل الصهاينة بعض أهلها وشرّدوا الباقين.

35

25

الأوراق

رقدته، وآثار النوم في عينيه مصحوبة بدهشة، وأهدابه الطويلة ترتفع وتنخفض في تسارع، وهو يدور بهما متسائلًا، اقترب منه الحاج توفيق:

_ لا تخف.

_ جاء الإسرائليون.

_ لا... إنهم يقصفون الوديان القريبة.

كان القصف يزداد قوة، ثم أطلقت صواريخ سقطت على الجبل الذي فوقهم.

أمسك يد ولده وخرج من الكوخ، المكان مكشوف حيث هما، ركضا إلى البرية، وعلى ضوء قمر لم يكتمل، بحثا عن مكان يحميهما من القصف، مكان غير مواجه، خلف صخور أو أي شيء، لا يستطيعان الابتعاد كثيرًا.

_ كان ينتظرني إن تأخرت، ويمدّ لي يده إن تعثرت... كان خوفي عليه هو ما يعيقني، كنت أريد الوصول به إلى زاوية محميّة من النار، كان يطيعني دون أن يسبقني ولا يتأخر عني، رغم حركتي السريعة. كان يلهث ليسير بجانبي، فقط ليجعلني مطمئنًّا عليه، كنت أنظر إلى عينيه، فلا أجد أثرًا للخوف فيهما، أستغرب وأنا أحدّق في وجهه ولا أرى سوى البراءة في عينيه الحلوتين، براءة وانتظار لأوامري.

وجدا بعد مسير وبحث مرتبك صخورًا كبيرة اجتمعت مع صخرة ضخمة لتترك خلفها مساحة كافية، جلسا خلف تلك الصخور

37

26

الأوراق

يلهثان، ابتسم محمود في وجه أبيه، تلك طريقته ليشكره أو ليعلن عن حبه له.

واستمر القصف يشتدّ ويخبو، ومع شعورهما بأمان تلك الصخرة استغل محمود مساحة هذا التواجد الصامت بلا مهام، وصار يسأل عن إسرائيل وفلسطين.

_ لم يكن ينتفض لصوت الانفجارات، ربما لثقته بي في اختيار المكان الآمن... كان ينظر إليّ ويبتسم تلك الابتسامة التي تقول: اطمئن يا أبي.

سألني عن «الإسرائيلية»[1] وقتها، وحدثته عنهم طويلًا وهو يصغي، ثم يسأل مجددًا، يحب الحديث عن فلسطين، كما أحب أنا الحديث عنها.

وغفا محمود وهو يستمع إلى فلسطين ومعاناتها في التاريخ الطويل الدامي. حكايات الظلم هذه كانت تتسرب إلى مسامع محمود مصحوبة بصوت قصف ونيران مغتصبيها، لتفسح لفلسطين مكانًا في ذهن الصغير وقلبه. وصمت الحاج توفيق حين شعر برأس ولده يتكئ على كتفه، قرّبه إلى صدره ومسح على شعره مبتسمًا، وما لبث أن غفا هو الآخر ساندًا رأسه على الصخرة.

[1] استعمال شائع لدى اللبنانيين يعني الاسرائليين.

38

27

الأوراق

حين استيقظ كان الهدوء يلف المكان، إلا من حفيف أشجار قريب، وعصافير تصدح بالأمان وتوقظ بعضها بعضًا، وضوء الفجر يغسل المكان والصخرة المأوى ووجه محمود الجميل، وجه هادئ محايد، ظل ينظر إليه بعضًا من الوقت، هكذا يفعل دائمًا قبل إيقاظه، كم هو جميل، كم أنت قريب من القلب يا محمود، قريب كأنك فيه، ثم يمسح على خده فيستيقظ محمود، يفتح عينيه الواسعتين ببطء، كأنه يعاني من ثقل أهدابهما الطويلة، يبتسم محمود للأمان الذي يصنعه وجه أبيه.

عادا إلى كوخهما والأرض، كان محمود يركض أمام أبيه، ليعد له الشاي ويهيِّئ ما تيسر من طعام الفطور، سعيدًا ببدء نهار جديد للعمل مع أبيه.

_ عدنا إلى المنزل وأكملنا أعمالنا... وهو إلى جانبي، عامل نشيط كأن شيئًا لم يحدث... أتصدق؟... كنت أستمد شجاعتي منه.

تعبنا كثيرًا في بناء ذلك البيت، قبله كان منزل الضيعة منزلنا القديم، لكنه كان ضيقًا، العوائل والأقرباء كثر، وعلى الرغم من ذلك كنا نحب جوّ الضيعة أنا والأولاد، لذلك بنيت بيت الضيعة.

أنا أحب الأرض... تعلّقنا فيها كان كبيرًا على الرغم من الجوّ الأمنيّ الصعب، وحتى في حال الخطر لم أتوقّف عن العناية

39

28

الأوراق

بالأرض... حتى وهي تحت الاحتلال... تعرّضت للمضايقات وللاعتقال والتحقيق، كانوا يسألون عن أولادي ويضايقونني.. لكني لم أتوقّف عن زيارة الضيعة... لم أستطع إكمال البيت للأسف، أكملت غرفة بشكل مؤقت، والحمام بعيد عن الغرفة... كنت أريد أن أراه صالحًا للسكن بأقل ما يمكن، وبأسرع وقت.

40

29

الأوراق

كانت الحرب الأهلية التي اشتعلت نارها في عام 1975 تمتدّ ويشتدّ أوارها بزيت إسرائيليٍّ ضدّ الوجود الفلسطينيّ المسلح، الذي كان وقتها يخوض عمليّات بطولية، ويكيل الضّربات الموجعة للكيان الذي اغتصب فلسطين، فلسطين التي كانت حاضرة في جوارح محمود، وقد تفتح وعيه عليها وكأنها خلقت فيه أو معه مذ خلق.

_ ربما أنا من زرع هذا فيه.. كم كان يصغي ويتأثر حين أحدّثه عن فلسطين ومأساتها، وعن جنود الاحتلال.

محمود أيضًا كان يرى ويسمع، يهتم كما هو دأبه، وتلك طريقته مذ فتح عينيه، يصغي باهتمام وتتسع عيناه السوداوان، والقلب مشرع النوافذ للحب كما للغضب، ففي الحب أيضًا تسكن جمرة الغضب، محمود وقلبه المجبول بالحب، المصنوع من الحب، يحب الناس ويخفق للمظلومين بشدة، فيغضب لهم ومن أجلهم، وفلسطين عنوان الظلم بشواهده الواضحة كنار على علم فوق جبل، على سمع منه وبصر.

والحرب الأهلية ما قامت إلا لقهر الثورة الفلسطينية المسلحة،

41

30

الأوراق

وكي ينقسم الجسد اللبناني يقاتل يمينه يساره، الصهاينة دعموا وشجعوا عددًا من الأحزاب والتنظيمات اليمينية، وسلّحوها لمواجهة الوجود الفلسطيني المسلح، ووقفت الأحزاب اليسارية إلى جانب الثورة الفلسطينية، وانقسمت الأرض بين شرق وغرب.

محمود في الصفوف الابتدائية الأخيرة، كان الحب قد تدفّق من قلبه لفلسطين وثوارها من الفدائيّين، ووصل إلى درجة الشّغف، أبطال في عيون الطفل، تتّسع دهشتها بهم، بعملياتهم، بانتقامهم من الظّلم، يسمع عن عمليات القصف بالنار، بعبور الحدود على الرغم من كل شيء، في أنحاء العالم، مطار هنا وسفارة اسرائيلية هناك، وعبر البحر في زوارق من مطاط، مجهزين بأسلحة وغضب، و«دلال المغربي» وشباب تلتمع الثورة في عيونهم، احتضن صورهم كما تحتضن السماء نجومها، ينشد أناشيدهم، تسمع صوته وهو يستحم:

_ هذا هو دربي

_ لنقاتل لنقاتل لنقاتل ياشعبي

_ فلنطلق كل النار

وهو يضع حقيبته وينزل إلى المدرسة:

_ يا جماهرنا الشعبية

_ فجّرنا الحرب الثورية

42

31

الأوراق

يرفع ذراعه عاليًا وهو يسير:

_ رشاشي بايدي

_ اخويا وصديقي

_ وبدي ضلني ماشي.

يحفظ الكثير من الأناشيد الفلسطينية إن لم يكن كلها.

يقاتل معهم في خياله، يشاركهم في أحلام يقظته، ينتقم من الصهاينة ويذيقهم الويل جراء ظلمهم.

لكن طبع محمود لا يطيق الصبر على الأحلام طويلًا، يفتح لها على الواقع نافذة لتخرج كما تخرج العصافير من أعشاشها، وأحلام محمود ما أسرع أن يتحول زغبها ريشًا، وسريعًا ما تتعلم الطيران.

في سنوات المتوسطة فتح الأبواب لأحلامه، وقرّر الانتماء للثورة، لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». سعى لذلك بهمّة وقوة، وعمل أضعاف ما يعمل من يكبره سنًّا، ألزمهم بانفتاحه وذكائه وحركته السريعة بقبوله، وتلقّى بعض التدريب، وعمل بجدٍّ في النشاط الحزبي والعسكري.

وفي عام 1978 اجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وطارت أحلام محمود إلى مدى واقع الحرب، حمل سلاحه واتجه جنوبًا معهم، كان فتى بين رجال كبار، يعقد الحاجبين على غضب عارم، وفي عينيه

43

32

الأوراق

حماس يصاحبه فرح خفيّ، وهناك شارك لأول مرة في التصدّي لقوات الاحتلال، ركض في الأراضي الوعرة وأطلق النار، من خلف الصخور وتحت الأشجار الوارفة الظل، احتمى من غارات الطائرات الحربية في أحراج «النبطية» وجوارها، والفرق فادح ومهول في الإمكانات، ثم جاءت الأوامر من القيادة بالانسحاب.

سبعة أيام احتل فيها الجيش الاسرائيلي شريطًا من القرى الحدودية بعمق 10 كيلومترات، ثم انسحب تاركًا العميل «سعد حداد»[1] يسيطر، بدعمٍ من الصهاينة، على قرى هذا الشريط، كما سيطر المدعومون من إسرائيل على شرق بيروت ومناطق أخرى ضمن دائرة الحرب الأهلية التي بقيت تدور، ومحمود فيها منغمس في القضية الفلسطينية، تاركًا كلّ شيء غيرها؛ لقد أصبحت مع الوقت قضيّته التي يتبناها، أصبحت هي همه، أفراحه وأحزانه... كأنه نذر نفسه في خدمتها... في هذا العمر!

_ تعلّق به المقاتلون الفلسطينيون كثيرًا، كنت أراهم كيف يعاملونه، كأنه رجل لا يصغرهم سنًّا، لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة بعد حين عرض عليه الفلسطينيون أن يفتحوا له مركزًا في فتح الله.

[1] ضابط في الجيش اللبناني من بلدة مرجعيون تحالف مع العدو الاسرائيلي معلنًا سنة 1979 عن قيام دولة لبنان الحر على الشريط الحدودي مع فلسطين المحتلة، قاد حتى سنة 1984 ما اسماه «جيش لبنان الجنوبي» المتعامل مع الكيان الصهيوني.

44

33

الأوراق

«الحرب الأهلية» تدور عنيفة متفلّتة من قوانين الضبط، ومحمود فيها صبيٌّ لم يتجاوز الثالثة عشرة، كان ذكيًا، سريع الحركة، عيناه المفتوحتان تظهران جوع روحه... مفتوحتان على صدر يريد أن يعبَّ ما استطاع في نهمٍ إلى المعرفة، معرفة استيقظت الحاجة إليها باكرًا جدًا، وباكرًا تعاطف مع كل هذا المحيط الفقير وحاجاته والمظلوميات التي تكاد لا تحصى... دفعه كل هذا للشعور بالمسؤولية في عمر اللعب والمراهقة الأولى، ليحرّض نفسه باكرًا على العمل، فاقتحم الدّروب وهو يتلفت كمن يبحث... يريد أن يفعل شيئًا، أي شيء غير أن يقف ساكنًا... لقد اتخذ القرار، قرار التغيير، وانخرط في الزحام، زحام بيروت، زحام أفكارها ومعتقداتها المتنوعة، أحزابها التي جمعت كبيت العنكبوت ما استطاعت اصطياده من كلّ تلك الطاقات، ومحمود طاقة فذّة، هذا الفتى المراهق الذي يتّقد نارًا ويغلي طاقة وحماسًا عجيبًا.

وهو في هذه الأحزاب فرد فاعل في إخلاص فريد، إخلاص من يظن أنه على وشك تحقيق أحلامه، قاب قوسين أو أدنى من الثورة التي ستحقق طموح الفقراء والمستضعفين والمشردين في الأرض.

حمل السلاح... كان بين الرجال الكبار كبيرًا وقادرًا... يثير الإعجاب إلى حدود الدهشة وقدرته الجسدية التي تخطت عمره بكثير. حماسه الذي ضاق به جسده والمكان، كعاصفة تريد أن تعرف دربها. لم يكن للخوف مكان في هذا القلب الصغير الخافق بكل ذلك الحب

45

34

الأوراق

والحماس. جرأة قلبه وقوة جسده وذكاؤه الحاد كان يثير الذهول، سريع الفطنة، يرتجل المواقف ارتجالًا، والغريب أنها تصيب وتقنع، حتى غدا - وهو الفتى بين الرجال - رجلًا يعتمد عليه في أصعب المهام... وظل كعادته يتلفّت لا تسهو عليه خافية، وعيناه ظلّتا نافذتين على روحه، مفتوحتين جائعتين إلى المعرفة والعطاء.

بعد الصف الثالث المتوسط، ترك المدرسة وحمل سلاحه، وبقي مع الفلسطينيين ثم استقر في «الجبهة العربية» مع «أبي العباس».

خلال هذه الفترة، أثبت وجوده كمقاتل شرس وشجاع لا يعرف الخوف، كانت قوته الجسدية واضحة جدًا ومثيرة للإعجاب، حتى أنه لقب بـ«الوحش»، لم يجدوا لهذا الكم من القوة والشجاعة سوى هذا اللقب.

ما كان الانضمام إلى الأحزاب وحمل السلاح مستساغًا حينها، لم يكن عملًا مرغوبًا به، في جوّ الحرب الأهلية المتفلتة من الضوابط. وأضحت مصداقية تلك الأحزاب تضعف يومًا بعد يوم عند أغلب الناس، لكثرة الشوائب التي كانت تصاحب سلوكهم، ولسمعتهم التي ما كانت جديدة عند عموم المدنيّين من الناس.

وشخصية الحاج توفيق مسالمة طيبة تكره التسلط والفوقيّة، والسلاح يغيّر بروح حامله، وكأن ذاك الحديد ممغنط، قادر على سحب التواضع والرحمة من قلب حامله.

46

35

الأوراق

المسلحون؛ ذاك الاسم له وقع على الأذن، على الأذن غير مريح، كنغمة نشاز، تلك صفة ذميمة بالنسبة إلى الحاج توفيق:

_ مع المسلحين؟ أعوذ بالله.

لقد أرغم ولده الكبير على السفر إلى السعودية، ليبعده عن هذا الجو، لكن ابنيه الثاني والثالث عملا مع الأحزاب، وكان هذا يؤلم الحاج توفيق، لكن ألمه صار غضبًا حين التحق محمود مع الأحزاب بشكل فاعل وجدي، حتى إخوته اعترضوا بشدة، يناقشهم ويشرح ويبرر بوعي لافت، وإذا قالوا: ولكنك ما زلت صغيرًا، صرخ فيهم: أنا لست صغيرًا. تستفزه هذه الكلمة، فهو يرى غير ذلك، يرى نفسه كبيرًا ويرى هموم الناس كما لا يراها أحد، واثقًا من قدرته على التغيير، وفعل ما لا يستطيع غيره فعله.

يحاولون ثنيه عن هذا المسار، يطالبونه أن يدع أمر الجهاد والسلاح والفلسطينيين والأحزاب ويعود إلى منزله الى حيث يكون الصغار، لكنه لم يكن صغيرًا إلا في السن، حتى قوته الجسدية كانت أكبر منه، وكيف يلتزم المنزل وفي عينيه أحلام وثورة، ويرى نفسه قادرًا ويريد.. يريد أن يحدث تغييرًا، يحاول قلب مفاهيم الركود السائدة، تغيير هذا الحاضر الذي لم يكن أبدًا راضيًا عنه، كان جوابه لكل معترض:

_ إن لم أحاول أنا وغيري، من الذي سيحاول؟ إن لم أضحِّ أنا وغيري، من الذي سيضحي؟

47

36

الأوراق

لا هو أقنعهم ولا هم استطاعوا إقناعه... وظل محمود قليل الحضور في المنزل وحاضرًا بقوة في ساحات القتال.

لم تكن ساحات القتال وحدها تشغله، كان همُّ ناسه والمحيط يتناوب على قلبه فيعتصر الإنسان فيه، ليس محمود من يغضّ البصر، ليس محمود من لا يهتم، الفقر قاس، والاستضعاف شديد، وفوضى الحرب الأهلية تنشر الفساد والظلم كالوباء.

على مقربة من الحي، هناك خلف الجامع، وفي الطريق الضيّق، كَمَنَ لرجالٍ يعرف وقتهم وأوصافهم، سمع أنهم يبيعون المخدرات في ما يشبه العصابة، تابعهم، تحقّق ورصد، ثم حمل سلاحه ونزل إليهم، من سيواجه الوحش، ملعون أبو هذه المنطقة ومحمود فيها، فروا بخسائرهم بلا عودة، وبقي محمود يتابع قضية توزيع المخدرات بلا كلل.

_ قلت له: هناك دولة يا ولدي وهي المسؤولة عن هذه الأمور، هل هي مسؤوليتك أنت وحدك يا محمود؟.. أتعرف ماذا قال لي؟

لم أجب على السؤال، فالحاج توفيق لا يسألك لتجيب، إنما يسألك ليشدّ من وتر حماسك وليتأكد من إصغائك، يتابع وفي عينيه إعجاب واضح:

_ قال لي: إن هؤلاء يدمرون حياة أولادنا وشبابنا. إن لم أقف أنا وغيري لمواجهتهم ستنتشر المخدرات في كل المنطقة...

48

37

الأوراق

ومرّت رحى الحرب تسحق، ويزداد توقُّد الإنسان في محمود، يلمع ذهبه من احتكاك قسوتها، يزداد حبًا وعطاء ومشاركة، تجعله آلامها وقسوتها أكثر عطفًا واهتمامًا بمحيطه حتى يقطر حبًّا، واقتربت رحى الحرب بقسوتها من دائرته الصغيرة، انفجرت قذيفة داخل المنزل عن طريق الخطأ، وأدت إلى استشهاد شقيقه علي، كان يكبره بثلاثة أعوام، تذوَّق طعم الأسى والموت في المنزل، اتّخذ لحزنه مكانًا قصيًا، وفي الزوايا المعزولة بَكاه طويلاً، وحوّل حزنه مودّة ورحمة لأبويه، ضاعف من اهتمامه بهما وبالعائلة، يحاول جاهدًا ترميم الفراغ، يدور حولهما ويتواجد في المنزل أكثر، عساها غيمة الحزن تنسحب وتذروها الرياح، لم يشاهد لرقّته وحنانه مثيلاً، كما يقول الحاج توفيق، ويعجب كيف يطلقون عليه لقب الوحش. وحين يسمع عن بأسه وشجاعته يحار: كيف يكون هذا في شاب بل في مراهق، يجمع هذه الصفات التي لا تجتمع، هو يرى حنانه وعطفه أكثر، بل يكاد لا يرى القسوة فيه، يرى قوته في قدرته على المساعدة. دخل صاروخ إلى المنزل واخترق جدرانه... وقتها احترقت شاحنة والده الصغيرة، فتأثّر الوالد كثيرًا، حدّثني مطولاً الحاج توفيق عن تلك الحادثة، ليس عن عربة النقل التي كانت تحترق، بل عن تصرّف محمود، حديثه ومواساته، ممحاة للأحزان محمود.

كم هو فخور به، في رجولته المبكرة، وشهامته التي تسمو به وترتقي فوق مصاف الرجال، حديث الناس: «نعم الولد»... «الله يخلي لك اياه»... «ابن أصل»... «ونعم التربية».

49

38

الأوراق

_ عجيب محمود! قبل بلوغه لم يكن كذلك... كان هادئًا، يفكر كثيرًا ويسأل كثيرًا، معنا دائمًا وفي المنزل، يكاد لا يفارقنا.. تغير تمامًا بعد البلوغ.. أتعرف؟.. كأنه انتقل من الطفولة إلى الرجولة مرة واحدة... لكنه حافظ على تلك العلاقة بيننا، وعطفه وحنانه لم يتغيرا... لكن حضوره تناقص حتى أصبح قليلاً جدًا.. كان صغيرًا وكنت أخاف عليه، وشباب الأحزاب ليسوا مثل محمود.

يهز الحاج توفيق رأسه نافيًا بشدة، وأنا أجاريه في نفيه ذاك، أجل ليسوا مثل محمود، ما كان يقصده الحاج توفيق كان واضحًا عندي، ففي تلك الفترة كان للأحزاب سيطرة مطلقة، ومن يملك السلاح يملك السلطة، وكان أفرادها يتمتعون بثقل في منطقة «فتح الله».

و«فتح الله» قرية، وفي بيروت قرى كثيرة مثلها، صنعتها تلك العوائل التي نزحت من قراها طلبًا للعيش، إنها قرى وإن كان البناء عموديًا وإن كانت البيوت شققًا صغيرة كالعلب. لقد شكلت تلك القرى مجتمعات مختلفة، مجتمعات ظلّت غريبة عن بيروت، لقمة صعبة، لا بيروت استطاعت الهضم، ولا القرى الغريبة لانت أو غيّرت طعمها، وأهلها الطيبون فقراء، بسطاء ومستضعفون، أكثر مما تعرف بيروت أو تريد، هم حاملو طباع القرية ولبيروت طبع مغاير، بيروت المال والسلطة والدنيا بكل زخارفها، وفي الحرب

50

39

الأوراق

الأهلية أضحت بيروت غابة من الباطون بكل قانون الافتراس واللهاث خلف الدنيا، وفتح الله قرية، وسكانه المهاجرون أغلبهم من الطائفة الشيعية، وبيروت طوائف، بعضها منعّم حتى التخمة، وبعضها مهمل ومسحوق حتى النسيان.

كمٌّ من الأفكار الجميلة، معتقدات ومُثُل عليا وأحلام، أحلام المستضعفين والمظلومين، أحلام الثوار، حملها من كان يعيش الإنسان فيه، حارب من أجلها ومن أجل قضيته الكبرى فلسطين، وانتمى إلى أحزاب لا تعدّ ولا تحصى. كل تلك الأفكار والمثل العليا والأحلام، كانت تئنُّ حائرة في وسط عاصفة الحرب الأهلية، كطفل ضاع في الغابة.

أحاول أن أوضح لك ملامح ذلك الزمن، ولا أدري يا صديقي إن كنتُ قد نجحت في ذلك، أو أنني استطعت أن أنقل صورة واضحة عن تلك السنوات التي أعقبت اندلاع الحرب الأهلية.

دعنا نأخذ منطقة «فتح الله» نموذجًا، لأن محمود كان فيها، وأنا أريد الحديث عن محمود بالذات.

كان السلاح هو السيد الحاكم المطلق الصلاحية، وحاملوه هم أحزاب متعددة، أحزاب فلسطينية وأحزاب لبنانية رديفة، في تجمّع أطلق عليه وقتذاك اسم «الحركة الوطنية».

وكان الاصطفاف على أشدِّه، اصطفاف أساسه ودواعيه هو

51

40

الأوراق

القضية الفلسطينية، وقد قسّم ذلك الاصطفاف بيروت إلى نصفين: شرق بيروت وغربها، وبعد فترة وجيزة تشظّى كلّ قسم إلى قطع، وفي كلا النصفين تشظى، كانقسام الخلايا السرطانية، في شرق بيروت، كذلك في غربها.

كيف تاهت الحرب الأهلية وكيف ضاعت أهدافها؟ من سرق تلك الأفكار والأحلام؟ وكيف غرقت الأحزاب في هذا المستنقع؟ لا أحد يدري، ولا أحد يريد الاعتراف، والمستنقع يزداد وحولة وقذارة وفسادًا يومًا بعد يوم.

أحزاب في ميثاقها ونظامها الداخلي علمانية صرفة، لا تعنيها القوميّات والطوائف، وفي الداخل يتكتل أفرادها في قوميات ومناطق وطوائف، بل حتى عشائر وعائلات.

وتدور معارك صغيرة هنا وهناك، لا أحد يدري متى تبدأ ومتى تنتهي، ولماذا، قد تنشب بين عائلة وأخرى على خلاف فرديّ، أو أن عائلة تريد أن تتحكم بعائلة أصغر منها. ما أسهل أن تنشب تلك المعارك، كما تشتعل الغابة من شظية زجاج مكسور، قد تشتعل الحرب في الشوارع الضيقة لأسباب لا تخطر على بال، نشبت مرة من نزاع بين طفلين على لعبة، وأخرى لأن دكانًا لا يريد دفع خوّة لهذا ودَفَعها لذاك. البحث عن المال والسلطة كان سيد الأسباب، وما السلاح سوى وسيلة، والأحزاب النافذة هي مصدر هذا السلاح،

52

41

الأوراق

والانتماء إليها مفهوم الأهداف، واضح السعي، لا ينتمي أفراد العائلة الفلانية لهذا الحزب، لأن العائلة اللدودة تنتمي إليه. أسباب كثيرة تحدّد الانتماء، قلمّا يكون الفكر والأهداف أحدها، وإن كانت الأهداف حافزًا أحيانًا عند بعض الشباب المتحمس؛ لكن هذا الحافز لا يلبث أن يضيع في تلك المتاهة كما ضاع كل شيء.

يحار المستضعفون والفقراء وهم يبحثون عن الحماية، يدفعون من أجلها خوّة وخدمات تزيدهم فقرًا واستضعافًا، يلجأ من لا يستطيع شراء الحماية إلى محمود، وهو القوي المهاب، الشجاع الذي لا يتردد، ومحمود ليس مثل باقي المسلحين، كما قال الحاج توفيق.

«نعمة حيدورة» يشبّه محمود بالحمزة عم النبيP في موقعه المحامي والشجاع، في الحماية، وفي شعور الضعفاء بالأمن في حضوره.

ونعمة حيدورة رغم الاختلاف في شخصيته عن محمود، يحبه كثيرًا، ولا يكف عن مدحه:

_ محمود طيب طاهر، يكره الظلم ويواجهه بلا حساب، هو لا يحسب لنفسه حسابًا.

وببلاغته يتابع القول في مدح محمود:

_ ويزدحم حب المستضعفين في قلب محمود فينافسه على حب نفسه حتى يدفعها لهم.

53

42

الأوراق

سكان «فتح الله»، هؤلاء الشيعة النازحون هم أكثر الناس استضعافًا، ويتدخّل محمود عشرات المرات ولا أحد يستطيع مواجهته، اسمه وحده يكفي.

شوهد مرة في الطريق يعيد بضاعة أخذها مسلّح بالقوّة من بائع متجول فقير، كان يعيد البضاعة إلى تلك العربة، ثم يضع يده على كتف صاحبها مواسيًا، ويقول له مشجعًا:

_ لا تخف... إن عادوا إليك قل لهم إن الوحش قريبي.

_ الله يحميك يا رب.

ذلك الدعاء كان غذاءه الروحي، ولَكَم كان يخجل من هذا الشكر والدعاء، حتى أن وجهه كان يحمرّ من شدّة الخجل، ويردّد مرتبكًا:

54

43

الأوراق

_ العفو، يا عمي، العفو.

لم يفعل شيئًا، لا يجد أن الأمر يستحق، هو واجب، أو هو أمر بديهيٌّ لا يستطيع إلا أن يقوم به، تلك المبادرات حتمية وتلقائية، والشكر منهم والدعاء يعتبره عطاء كريمًا يستدعي الخجل.

وفي مكان آخر، يصعد الدرجات ثلاثًا، ثلاثًا، ويطرق باب مريض بالسكري ثم يقول بمودة وهو مطرق الرأس:

_ جبتلو الدوا وعلبتين زيادة، خفت يخلص من عنده الدوا وأنا غايب...

_ عذبت حالك.. الله يخليلنا اياك يارب

_ العفو، يا عمي، العفو.

ولم تكن منطقته وحدها همَّه، فقد شوهد في الشارع الثاني يقف أمام دكان صغير، يصرخ رافعًا سلاحه إلى الأعلى وهو ينظر إلى مكان محدد:

_ هيدي الدّكانة إلي.. مفهوم يا زعران!

وخلفه تقف العجوز صاحبة الدكان، مبتسمة شامخة برأسها سعيدة بتلك الضمانة.

كان يعمل دهانًا وفي صناعة الديكور؛ لكنه لم يجمع مالًا أبدًا... وقال لي صديق وهو يحدثني عن محمود بدهشة وإعجاب:

_ كنت أبحث عنه حين رأيته يمشي في الشارع مستعجلًا، وليس من السهل أن تلحق بمحمود حين يكون مستعجلاً، قلت له وأنا ألهث: أبو حسين بالمستشفى ونحنا لازم نجمع... وقبل أن أكمل كلامي كان قد مدّ يده إلى جيب بنطاله وأخرج كل ما فيها حتى ظهرت بطانة الجيب، ووضعها في يدي، دون أن يعدّها أو ينظر إليها، وأكمل سيره العجول. لم أذهب لسواه... المبلغ الذي دفعه محمود كان كافيًا، وعلمت أن محمود كان قد قبضه للتوّ أجرة ما قام به من عمل في الديكور، ورشة عمِل فيها عدة أيام.

«فتح الله» وسكانها الشيعة هم الأكثر استضعافًا وحرمانًا، وبؤر

55

44

الأوراق

الفساد تزداد اتساعًا، والفقراء عمومًا، ومن كل الطوائف، كانوا يشكّلون استثمارًا لا يتخلى عنه النافذون، وأصحاب السلطة المسلحة، والشكاوى تزداد على محمود، وتضيق به صدور النافذين والمسلحين، لكن محمود فعّال في منظمة التحرير، وأصدقاؤه من النافذين، أمثال «أبي الحديد» كانوا يسيطرون على المنطقة، والمسلحون من الأكراد والفلسطينيين وسواهم يحركهم العصب الطائفي والقومي، وإن كانوا ينتمون لأحزاب علمانية، ومن ضمنه هذا التجمع السكاني الذي يكرهونه، ويعتبرون ساكنيه مواطنين من الدرجة الثالثة، ووجود محمود محاميًا ومدافعًا قد شكَّل لهم مشكلة حقيقية.

يزداد الفساد يومًا بعد يوم، ويزداد معه الكره لمحمود ومنطقته التي تكاد تأمن شرهم بوجوده.

يحيكون الدسائس والمؤامرات ويغدرون، وتشتد الضغوط حتى من الكبار، وتزداد الأمور سوءًا وقبحًا، ومحمود يرى، وتتكشف أمامه أمورٌ ما كان ليصدِّقها من قبل، خيوط الفساد تمتد إلى أماكن أعمق مما كان يظن.

رأى كذبًا وغشًّا ومصالح فردية. انتهاز هنا واستغلال هناك، ضعف في الفكر والانتماء، جحود في مكان وكفر في آخر، ثم خيانة، خيانة لكل شيء؛ للناس، للفقراء، للإنسان، خيانة للثورة التي جاء من أجلها، خيانة وفسادٌ من الذين زعموا أنهم رفاق النضال، سارقو أحلامه وقاتلو الثورة.

56

45

الأوراق

يسير في الطرقات وفي صدره ألم مرير، ويرى على الجدران صورًا لفاسد يعرفه، قُتل وهو يحاول سرقة أحد المحلات، وتحت الصورة كتب بخط عريض: «الشهيد المناضل... استشهد وهو يقوم بواجبه الوطني... شهيد الوطن... شهيد فلسطين»

ثم بدأ التحول واضحًا في خط محمود، وبدأ يبتعد عن كل ذاك ويزداد اقترابًا من «نعمة حيدورة» وأمثاله، ثم شاهد أكثر وتألم أكثر وازداد اقترابًا حتى انقطع عن قديمه.

الانسحاب من الأحزاب لا يعني سوى الموت وقتها، لكنهم لم يقتلوه أو لم يستطيعوا قتله، استعملوا معه أساليب تنوعت ما بين الترهيب والترغيب، كانوا يعرضون عليه الكثير من السلطة والإغراءات المالية وسواها ليعود، كانوا يستعينون حتى بالنساء لمحاولة إرجاعه إلى ما كان عليه، كان واضحًا أنهم بحاجة إليه، وواضحًا مقدار أهمية محمود عندهم.

ويتعرض في الوقت نفسه لمضايقات شديدة، نفسية ومادية، وملاحقات يحاولون فيها إخافته، وحين يئسوا، ولم يستطيعوا مواجهته مباشرة، حاولوا الغدر به مرارًا لكنه كان يقظًا كعادته، ثم قرّروا قتله مهما كلّف الأمر، فبقاؤه خارجًا بكل ما يعرفه أمر غير مسموح به، فأعدّوا لاغتياله عدة وعددًا، وفي وسط شارع «فتح الله» قرب الجامع، قدِموا إليه من جهة الشارع، وكانت مواجهة بطوليّة لا مثيل

57

46

الأوراق

لها، أصيب خلالها في بطنه وانسحب المسلحون بجرحاهم والقتلى، وعلم محمود أنهم سيعودون مستغلين إصابته، عالجه الأصدقاء في مكان بعيد، وضغطت عليه العائلة والأهل والأصدقاء وألزموه بالسفر إلى أخيه في السعودية.

أعرف تمامًا ما أحدّثك عنه، فقد عايشت في تلك الفترة كل تلك التفاصيل، فأنا من جيل محمود، أسمع وأرى ما كان محمود يسمعه ويراه، وإن كنت في منطقة أخرى، وكأن المكان هو المكان، في التعصّب والظلم، في الزّيف والخيانة والفساد، وكنت عطشًا وجائعة روحي، أبحث عن واحتي وشجرة الظل، ركن أركن إليه وعين ماء، عن شيء ثابت أستطيع التمسك به وسط كل العاصفة، وكان لي ذلك كله حين انتقلت إلى فتح الله، وفي «فتح الله» عرفت «نعمة حيدورة» عن قرب، وكأني اكتشفت عالمي الذي أريد، هذا الرجل الملائكي المجبول بحب أهل البيت عرف كيف يأخذ بيدي وقلبي حتى بتُّ لا أفارقه إلا مكرها ولوقت قصير، أسكن إلى ظله وأشرب من ماء إيمانه الحلو. ذلك المؤمن الطاهر، لم أجد إيمانًا كإيمانه، كان في مكان لم أستطع أنا الارتقاء إليه رغم اقترابي، لكنه رفعني إلى مكان لم أكن لأصل إليه من دونه.

حدثني كثيرًا عن محمود، يحبه حبًا جمًّا، ويرى محمود مثالًا في القدرة على العطاء، وكم فقدَت «فتح الله» بغيابه، يحدثني عن محمود والشوق في عينيه، تفاصيل كثيرة عرفتها عن محمود منه،

58

47

شكر ودعوة

حتى بت أراه كما يراه، واضحًا حيًا في حركته الدائبة العجولة، في ابتسامته وفي غضبه، وكأنني كنت مع محمود طوال الوقت، وبتّ أشتاق إليه كما يشتاقه «نعمة».

تلك الأشهر الطويلة من الحرب كانت قاسية مريرة، وتزداد وحشية وقسوة كل يوم، عاصفة من فوضى السلاح تنهش الأرواح والأجساد والمباني، وحشٌ تفلّت من عقاله، و«فتح الله» تتمسك بفكر «الإمام السيد موسى الصدر»[1]، وتجاهد للبقاء عصيّة على الرغم من الإمكانات الضعيفة، وغارات الأحزاب والسلاح المتفلّت لا تتوقف. أنا وعصبة من الشباب مع «نعمة حيدورة» نقف في مواجهة هذه الغارات التي تتعاقب دون هوادة، ويذكر «نعمة» محمود وحاجتنا إليه في هذه العواصف، محمود في عين «نعمة» متراس وجدار صدّ... قاسية جدًا كانت تلك الأيام...

لن أتحدث في هذا طويلًا، لن أدخل في التفاصيل، ففي التفاصيل ألمٌ لا أريد استعادته. فاغفر لي يا صديقي فراري وأنا أركب قاطرة الاختصار الشديد.

[1] عالمٌ ومفكرٌ وسياسي، ولد في قم عام 1928م ونشأ فيها. تلقى علومه الدينية والحوزوية بين مدينتي قم والنجف الأشرف، وبعد سنوات انتقل إلى لبنان، وأقام في مدينة صور جنوب لبنان. فأسس لمجتمع مقاوم نشر فيه حس الانتماء والوطنية من خلال إنشاء حركة المحرومين وأفواج المقاومة اللبنانية (أمل). خطفه النظام الليبيّ البائد ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين إثر زيارة له إلى ليبيا عام 1978م.

59

48

الأوراق

بأشد الاختصار: كانت فترة قاسية، قاسية جدًّا، واشتدت الهجمة الشرسة بعد ذلك واستشهد نعمة، وآه من وجع استشهاد نعمة!

بكيت على استشهاده، بكيت كثيرًا، وشعرت بفراغ لا يطاق، كان شوقي لـ»نعمة» مرًّا، لم أذق مرارة مثلها من قبل، وجع كسكين يفري قلبي حتى خلتني لن أستطيع البقاء، أيام قاهرة مرّت، وجاء في وسطها الخبر الجميل، كنسمة عليلة وسط الهجير والاختناق.

محمود قادم، الثائر قادم، لم يطق صبرًا... سمع باستشهاد ابن خالته... لم يمضِ على سفره سوى عام وبعض عام، لم يكن هذا فعل المهاجرين، ولم تتغير دواعي هجرته، بل ازداد الأمر سوءًا هنا. لقد قام من وجع وثورة، قام من فوره على غضب وجاء.

وأنا كنت في انتظاره، كصحراء متشققة تنظر إلى سماء ملبدة بالغيوم، حبست دموعي من أجله، وجمعت حبي وشوقي وملامح الحبيب «نعمة»، وصنعت منها رداء كي ألبسه في استقبال محمود.

حين اقترب موعد وصوله تمدّد الوقت، وانفتح باب لهفتي على مصراعيه، كنت كطفلٍ ينتظر هدية كبيرة مجهولة، بكل إرادته يريدها، بكل شغف الطفولة كنت أنتظر، وكلما اقترب الوقت ازداد طولًا، وجاء.

لم أمهله طويلًا ليرتاح، منحته ما استطعت من هذا الزمن المتطاول،

60

49

الأوراق

وذهبت إليه بأقدام أحاول فكّ ارتباطها بلهفتي كيما أستطيع السير باتزان، وفي طريقي إليه كنت أسمع:

_ محمود جاء

وكأن العيد جاء وضحكته في العيون، في عدم التصديق ودهشة الإجابة:

_ حقًّا؟! متى؟

محمود، حبيب المكان والجوار، الكل هنا يعرفه، شعرت بازدحام الحب، وأنا في وسط هذا الازدحام أبحث عن مكاني، وتسرّب إليّ الخوف من ضيق المساحة، وأنا أدافع عن حقي بمساحة أكبر في هذا الحب، لا أدري من أين جئت بهذا الحق وأنا أدخل منزلهم المتواضع عبر الدرج الضيق الطويل، وهناك من يسبقني على الدرجات، أفسح الطريق للنازلين من عنده، ولا يسبقني الصاعدون، كان المكان يغص بالزائرين ويغص بلهفتي لمرآه، وما إن خطوت خطوة عبر باب دارهم المفتوح حتى هالني ما اكتشفته، لا أدري كيف غاب ذلك عن ذهني طوال هذا الوقت. وقفت وأنا أردّد مذهولًا:

_ أنا لا أعرف محمود.

وقفت حائرًا، أبحث بين الوجوه عن وجه لم أره سابقًا، إلا في صور قديمة غير واضحة. عمن أبحث إذًا؟؟ من هو محمود بين كل هؤلاء الرجال؟!

61

50

الأوراق

نظرت في وجوه الجالسين والواقفين، البيت الصغير يغص بالزائرين وأنا حائر بين ارتباكي ولهفتي، أريد أن أرى محمود، هل أصرخ: من هو محمود بينكم؟.

أنقذني من ارتباكي رؤيتي لصديق لي وهو قريب لمحمود، كان يقف على الشرفة مع آخرين لكثرة الزوار، فتوجهت إليه مخترقًا الحضور من دون أن أتلفت، وصلت إلى صديقي وتنفست الصعداء، ألقيت عليه تحيتي، ووقفت بالقرب منه، كان يحدث رجلًا لا أعرفه، انتظرته لينهي حديثه. ورحت أشغل نفسي بالنظر خارج الشرفة، إلى الدرجات والشارع، وتمرّ الصور أمامي من دون أن تستقر في ذهني المشغول، ثم خفق قلبي بقوة، كأنه دق دقة واحدة عظيمة، وأنا أسمع صديقي يقول:

_ أهلا محمود.

نظرت مبهورًا إلى محمود، وقد جمدت الصدمة ملامحي، إنه فتى، صبيٌّ في عمر الزهور... وجهه ناعم طافح بالبراءة، لحيته وشارباه بالكاد خطّتا، جسده فقط هو الكبير، بصدره الواسع وعضلاته المفتولة.

كنت أعلم سنه، وأعلم أنه يصغرني بعامين على الأقل، ولقد رسمت له صورة في ذهني، وقد تشكلت كاملة بعد كل ما سمعته عنه من أبيه ومن «نعمة» ومن سواهما، صورة بدت راسخة لا تريد الاعتراف

62

51

الأوراق

نظرت في وجوه الجالسين والواقفين، البيت الصغير يغص بالزائرين وأنا حائر بين ارتباكي ولهفتي، أريد أن أرى محمود، هل أصرخ: من هو محمود بينكم؟.

أنقذني من ارتباكي رؤيتي لصديق لي وهو قريب لمحمود، كان يقف على الشرفة مع آخرين لكثرة الزوار، فتوجهت إليه مخترقًا الحضور من دون أن أتلفت، وصلت إلى صديقي وتنفست الصعداء، ألقيت عليه تحيتي، ووقفت بالقرب منه، كان يحدث رجلًا لا أعرفه، انتظرته لينهي حديثه. ورحت أشغل نفسي بالنظر خارج الشرفة، إلى الدرجات والشارع، وتمرّ الصور أمامي من دون أن تستقر في ذهني المشغول، ثم خفق قلبي بقوة، كأنه دق دقة واحدة عظيمة، وأنا أسمع صديقي يقول:

_ أهلا محمود.

نظرت مبهورًا إلى محمود، وقد جمدت الصدمة ملامحي، إنه فتى، صبيٌّ في عمر الزهور... وجهه ناعم طافح بالبراءة، لحيته وشارباه بالكاد خطّتا، جسده فقط هو الكبير، بصدره الواسع وعضلاته المفتولة.

كنت أعلم سنه، وأعلم أنه يصغرني بعامين على الأقل، ولقد رسمت له صورة في ذهني، وقد تشكلت كاملة بعد كل ما سمعته عنه من أبيه ومن «نعمة» ومن سواهما، صورة بدت راسخة لا تريد الاعتراف

62

51

الأوراق

بهذه الصورة الجديدة المغايرة والمختلفة كثيرًا، تزاحمها بشدّة، كأنها لا تريد الاعتراف بهذا البديل الواقعي. أن ترسم صورة في الذهن لشخص لم تره أمرٌ باطل باطل.

ربما لأنه كان كبيرًا في داخلي، كبيرًا جدًّا... وهذا الوجه المحبّب هو وجه فتى، وحدها عيناه اقتربتا من صورة الخيال، عينان واسعتان تبتسمان بشدّة، وأنا كنت غارقًا فيهما، حين وصلني صوت صديقي وهو يعرّف عني، مدّ محمود يده. لَكَم كانت دافئةً وقويَّة، ووضع يده الثانية على كتفي، وبين أدبه الجم وابتسامته الطيبة سمعت صوته ذا الرّنة الخاصة يرحّب بي في اهتمام بالغ، وبدافع من طبع غاية في الأدب والاحترام:

_ أهلًا وسهلًا... هذا شرفٌ كبير...

لا أدري ماذا قلت حينها. وهل تكلّمت أصلًا، أم تمتمت بكلمات بلا حروف، لكن ما حدث بعد ذلك هو الأهم.

سمعت كلمات الصديق وهي تدخل عميقة إلى مسامعي، من خلف ارتباكي وذهولي، يحدث محمود عني في تعريف إضافي:

_ أقرب الناس للشهيد نعمة.

كنت ما أزال غارقًا في وجه محمود عند سماعه لتلك الكلمات، فشاهدت ذلك التغيير المتسارع، لقد تأثّرت ملامح محمود بشدّة، لقد حنّت ولانت حتى كأنها تئن، مدّ ذراعيه وقربني إليه محتضنًا

63

52

الأوراق

إياي، وفي حضنه لا أدري ما الذي حدث لي، لقد تفلت شيء ما في داخلي دفعني إلى البكاء، كأنني كنت أنتظر حضنه لأبكي دموعًا حارّة حبيسة لنعمة حيدورة، بكيت وبكى، ورأيت دموعًا غزيرة في عينيه، نظر إليّ من بين دموعه مطولًا، سابحًا بملامح وجهي المبلل بالدمع، كأنه أراد أن يعيد النظر إلى وجهي من خلال نعمة حيدورة هذه المرة، ثم أعاد احتضاني من جديد.

علمت حينها كيف يكون الشهيد حيًّا، حاضرًا في الدّمع والاحتضان، حاضرًا بين رجلين يلتقيان لأول مرة وكأنهما عاشا كامل العمر معًا.

جلسنا متقاربين، لم نتحدث، ولم تغادر ذراعه كتفي، يرحب بهذا ويودّع ذاك، ثم يعود إليّ مرحبًا، وتعود ذراعه إلى كتفي، ما فارقني إلا قليلًا، ولم نفترق بعد ذلك إلا قليلًا.

64

53

الأوراق

خرجت معه في المرة الأولى، أخذته إلى حيث يريد، كان مدهوشًا طوال الوقت، فالتغيير كبير، أكبر من غيابه، لم يكن التغيير في البناء الخارجي هو الذي أذهله، بل التغيير في البناء النفسي والمعنوي، في الرجال نوعًا وكمًّا، في تلامذة الشهيد نعمة وأمثاله، كلما عرّفته على مجموعة جديدة خرج من عندها سعيدًا مذهولًا، والضحكة في زوايا عينيه تزداد وضوحًا، وكان هذا الشعور متبادلًا بينه وبينهم، فالجميع كان يعرفه، بعضهم التقى به قبل سفره، ومن لم يلتقِ به قال عند اللقاء:

_ آه الوحش... ومن لا يعرف الوحش...

كانت سعادة محمود أكبر من أن يخفيها، يهزّ رأسه فرحًا، يزم شفتيه ويرفع حاجبيه بإعجاب شديد، لقد وجد الوضع مختلفًا تمامًا عما تركه، الأرض أكثر اخضرارًا وأقل وحشة، وحماس الشباب في تدفّق واضح الأثر، وجد مجتمعًا متدينًا، وشعلة الثورة تعتمل في القلوب، قبس وهاج من الثورة الإسلامية في إيران.

وما أسرع ما حمل سلاحه وانتظم إلى مجموعاتنا الصغيرة... لا

65

54

الأوراق

ليس هكذا، بل ما أسرع ما انضممنا إليه. كنا سعداء به جميعًا، ودون أن ندري، أو يدري هو، ودونما قصد كان يمارس القيادة، لا عن عمد ولا عن سابق تصميم، هكذا كما يأخذ النهر مجراه، أفسحنا له مكان الصدارة من دون أمر تنظيمي أو ترتيبات.

لم يكن أكبرنا، فأنا أكبر منه بالسن وبالترتيب التنظيمي، لكننا مع كل خطوة كنا نراه يسبقنا، فنجد أنفسنا بجانبه أو خلفه.

الفارق كان واضحًا، لم يكن تفوّقه محصورًا بأمر محدد، قد يكون في خبرته العسكرية وحسن تدريبه، أو في نشاطه المتدفّق وسرعة حركته، في المرونة والقوّة الجسدية اللافتة، أو ربما بذكائه وبصيرته النافذة التي بها يرى ما لا يراه سواه، ذلك الحماس أو هذا الذي ينبض في صدره كان مختلفًا، أو في هذا كلّه وكأنه خلق ليكون كذلك.

الأيام تمرّ سريعًا، والأحزاب تزداد شراسة في مواجهتنا كحالة إسلامية وليدة، يريدون وأدها في المهد، ينظرون إلينا كخطر يهدّد وجودهم، حركة تتفرد في إيمان لم يعرفوه، الإخلاص والصدق، والتفاف المستضعفين حولنا، بساط يسحب من تحت أقدامهم.

ومما زادهم شراسة وتصميمًا على القضاء علينا، علامتان واضحتان في هذا الصراع؛ «السيد موسى الصدر» وحضوره المتنامي بعد اختطافه من قبل «معمر القذافي»، أرادوا إطفاء جذوة نوره، فكانوا كمن يطفئون النار بالزيت، وكذلك فعل حاكم العراق بقتله «السيد

66

55

الأوراق

محمد باقر الصدر»[1]، والله متمُّ نوره...

عجيبة فريدة تلك الحالة الإسلامية وهي تنمو، كمصداق لكلمات الله. حدثان أخذا الصراع إلى مكانه العالي، وكانت الأحزاب تعمل بالتمويل الخارجي، ونظاما ليبيا والعراق هما الممول الأساس للكثير من تلك الأحزاب، وهذه الحركة الإسلامية الوليدة تنتمي إلى هذين السيّدين وإلى الثورة في إيران، تلك الثورة التي أخافت الأنظمة العربية، وبدأت تستشعر معها حرارة النار. والخوف من عدوى الثورة، جعلهم يصدرون الأوامر بالحسم.

والغريب الذي كان يحدث هو أننا كنا نكبر ونزداد قوة وحضورًا بعد كل هجمة، نحن الحلقة الأضعف في هذا الصراع، المدافعون بلا إمكانات، كأن تلك الهجمات الشّرسة المتتابعة لم تكن سوى غذاء يومي يزيدنا عددًا وقوة، لم يجد أحد تفسيرًا لما يحدث، أعدادنا القليلة جدًّا، والإمكانات المعدومة، إذا ما قورنت بأعداد الأحزاب التي اجتمعت ضدّنا بكل إمكاناتها، حتى أنا كنت مدهوشًا لما يحدث، فالمنطق العسكري يقول غير ذلك، لم نجد له تفسيرًا سوى ما كان يردّده محمود: «ويمكرون ويمكر الله».

[1] مرجع ديني وفيلسوف كبير، مجدّد في الفقه والأصول، من مواليد الكاظمية - العراق 1935م قتله النظام العراقي الصدامي مع أخته بنت الهدى سنة 1980م.

67

56

الأوراق

أجل يا صديقي هم أرادوا والله أراد، هذا هو التفسير الوحيد لكل ما كان يحدث.

كلما اشتدت الهجمات اشتدّ ساعدنا وكثر التعاطف، واتسع الانتشار، حتى أصبح لنا أماكن ومناطق كاملة النفوذ، استدعى ذلك منهم قرارًا حاسمًا بإسقاط وجودنا المتنامي بكل الوسائل، وبدعم من دول كثيرة على رأسها العراق وليبيا، أعدوا العدة واستنفروا الطاقات لإسقاط الأماكن التي تحت سلطتنا، وأشدّها كان على فتح الله، تلك المنطقة الصغيرة بشارعها الضيّق، لقد تعرّضت لضغط كبير، ربّما لموقعها الجغرافي، فهي كانت في القلب، شوكة في القلب، في وسط القلب، فوقها هناك شارع محمد خالد حيث سيطرت الأحزاب لا سيما «حزب البعث العراقي»، والكثير من السلاح المتفلت.

في إحدى المعارك الشرسة التي أرادت الأحزاب من خلالها وضع النقاط على الحروف كما قالوا، وإحدى النقاط وأولها نقطة صغيرة، كما يرونها، هي فتح الله، وكان لشارع فتح الله مدخلان، ومن كلا المدخلين شنوا هجومًا مباغتًا، وكان الضغط شديدًا، ولم يستطع المهاجمون التقدم أبدًا، وكأنهم أمام جدار، لم يصدق أحد ذاك الذي كان يحدث، لا تفسير له سوى ما كان يقوله محمود عن إرادة الله، وإلا كيف يكون الحديث بالمنطق العسكري عن هجوم مباغت أعدّ له مسبقًا وبكتمان، وفي المقابل لم يكن سوى محمود

68

57

الأوراق

مع اثنين من الشباب فقط، ثلاثة كانوا، والهجوم على المدخلين، أعدّ لهذه «الكماشة» أن تكون صاعقة سريعة، على ذلك المدخل، واشتد الهجوم حيث كان محمود وحيدًا... لقد وضع الشابين على المدخل الثاني، بعد أن أعدّ لهما خطة دفاعية واضحة، وكان الهجوم أشدّ على المدخل الأوسع حيث محمود، لكنه كان مثل كتيبة بل كأنه كان جيشًا... كان قادرًا ويشبه المعجزة... لقد تحدث من شاهد ذلك الهجوم... لم يصدقوا أنه كان وحيدًا هناك، كأن هناك سحرًا أو معجزة.

بعد مشاركاتي العديدة مع محمود صرت أفهم تلك المعركة، وذلك السحر، لقد كان مميزًا بهذا، قادرًا أن يوهم المهاجمين أن هناك عشرات المقاتلين يتصدون لهم، يهزمهم معنويًّا قبل أن يهزمهم عسكريًّا ويتحرك وكأنه مجموعة مقاتلين... وله طريقة فريدة في كسر شوكتهم، يبحث خلال مطاردتهم، وفي خضم المواجهة عن محرّكهم وقائدهم، من طريقة تحركهم، ومن خلال بعض ردود الفعل، وبحسّه العسكري الفائق كان يجده ويعرف مكانه، وبالدّقة المعروفة عنه يرديه صريعًا، ويستغل الارتباك الحاصل بحركته السريعة تلك فيشتّتهم، هذا ما حدث في ذلك الهجوم، وهزموا هزيمة نكراء، وفي ظنّهم أن عشرات المسلحين كانوا يدافعون على المدخلين.

لمحمود أساليب عديدة، ومع الوقت صرت أفهم منطقه العسكري

69

58

الأوراق

وأجاريه في كل تفاصيله. كنا أول خليّة حقيقية تشكلت في حركة أمل، أول نواة واضحة في تلك المنطقة عندنا، أول المعارك الكبرى في المنطقة الغربية من بيروت بين حركة أمل والحركة الوطنية خضناها نحن، وشاركت معه في أول معركة كبيرة، والثانية والثالثة، واشتدّت المعارك وتوالت بعد ذلك، وكان حضوره يشتد وضوحًا وتأثيرًا مع مرور الوقت. والجو كان مشحونًا بشدة في بعض الفترات، وفي بداية الهجمة على وجه الخصوص، قتال وحواجز وحصار، كان الجوّ ضاغطًا بشكل يومي، ففي كل يوم كان هناك هجوم على أناس نعرفهم، ومناطق ينتسب شبابها إلينا، وفي أماكن مختلفة.

كنا في المنطقة ثلاثين شخصًا في تلك الفترة، موزعين على تلك الأماكن المتقاربة في البناء والوجدان، ومحمود بيننا، قائد بلا تنصيب، نراه كيف يجازف ويقتحم ويطلق النار، يرمي القنابل، يقطع الشارع المستهدف كالعاصفة، كيف تستطيع أن تتردد أو تجبن مع وجود محمود؟! كنا نرى أنفسنا غير ما نحن عليه، غير ما نعرفه عن أنفسنا، كأن جسرًا يمتد من قلبه إلى قلوبنا، جسرًا يتدفق عليه ذلك الإحساس الفائق بالشجاعة والثقة.

في كل المعارك كنا جنبًا إلى جنب، اختبرناه ونحن نراه بأم العين، مميزًا وفريدًا، لا يهاب الموت أبدًا، بل هو لا يعرف الخوف، هو الذي جعل الأحزاب تهاب «فتح الله» وجوارها، الخوف شيء غير موجود في خاطر محمود ولا يخطر على بال أبدًا.

70

59

الأوراق

اسمح لي يا صديقي أن أتوقف هنا، أريد أن أنظر إلى الصورة التي تشكّلت في ذهنك لمحمود، أنا واثق يا صديقي أنك قد أخذتها إلى مكان آخر، فقد حدث لي ذلك من قبل، كما رسمت أنا لمحمود صورة في خيالي قبل أن ألتقيه، أريد أن أعيد الصورة إلى مكانها في ذهنك، صورة قريبة من الواقع، لكم هو صعب أن تضع محمود في مكانه، سأكتفي بأن أذكّرك بأن محمود، في كل هذا، فتى لم يصل إلى الثامنة عشرة بعد، ولم تتضح بعد لحيته وشارباه، هذا ما كنت أريد أن أقوله قبل أن أعود للحديث عنه، لأشعر أنك تتابعني بشكل صحيح.

من أبرز صفاته الشخصية أنه مرح، يحب المزاح، طيب القلب حلو الحديث، وقد تجد هذا غريبًا أيضا.

كنا ستة أو سبعة، في مجموعة مصغّرة، كثيرة التواصل، أعمارنا بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، كان بعضنا يحمل سلاحًا أطول منه، وصحبة محمود لطيفة جدًّا ومؤنسة، كنا نفرّ منه حين يستعمل يده في المزاح، ولا نستطيع مجاراته جسديًّا. هو لم يكن أكبرنا سنّا، تعلّقنا به وبصحبته. لقد جمعتنا الهجمة ضدّنا من قبل الأحزاب واعتدائها الشرس اليومي، من أجل ذلك كان التواصل مع محمود تواصلًا يوميًّا، وحين يكون التواصل يوميّا تصبح العلاقة حميمية، تشبه العلاقة بينك وبين نفسك، يصبح الفراق صعبًا؛ إذا غاب لساعات من أجل شأن خاص كنا نفتقده جميعنا وأنا على وجه الخصوص.

71

60

الأوراق

كنا كعائلة صغيرة، نشرب الشاي معًا، وفي السهرات الطويلة، التي تكاد تكون يومية، عائلة واحدة، بيت واحد، أي بيت من بيوتنا نستطيع الدخول إليه دونما حرج، نأكل ونشرب كأنه منزلنا.

محمود في تلك الفترة كان واضح الظهور، كأنه اكتمل، أو كأنه استقر في مكان، كان قد تبلور فكره الديني، وهدأت روحه على مرفأ أوت إليه أفكار وانتظمت، وبات أقدر من السابق على العطاء الفذّ، أصبح يعلم إلى أين تتجه بوصلة قلبه، كأنه نهر رفعت عن مجراه الصخور والعوائق، استقرّ إلى الحركة الإسلامية الوليدة كما يستقر المهاجر... أصبح من الثورة الإسلامية في إيران ولها. بات يعرف من هو أبو الحب الذي يتربع على عرش قلبه ووجدانه، بات يعرف قائده ويذوب في طاعته، وترى ذلك في عينيه كلما حضرت سيرة الإمام الخميني، أو جاء اسمه.

في تلك الفترة العزيزة من زمن البدايات، اتضح لمحمود ولنا فيها الدّرب، أترى يا صديقي حين تسير على هدى وترى كلّ شيء، كيف تستطيع قطع المسافات في طريق واضح جليّ، طريقنا كان كذلك، وإن تميّز بقلّة سالكيه، ولكنّه نيّرٌ إلى حدٍّ بعيد... واضح لا يعتريه غموض أو شكّ... تلك الشموس الثلاث أضاءت لنا حتى جوانب الدّرب وزواياه... حسموا بوجودهم خياراتنا، كانت الدّروب مظلمة قبلهم والأفق غائمًا، يكتنفه ضباب شديد، ثم جاءوا، أشرقوا من

72

61

الأوراق

كلّ الجهات، صدر لبنان وصدر العراق، والإمام الخميني، فانطلقنا قاهرين لا نخاف لومة لائم ولا وحشة طريق، ما كان ينقصنا سوى هذا الوضوح ليتدفق مكنوننا المقدس.

أتَراني أبالغ يا صديقي؟! لو كنت تدري كم كان الظلام دامسًا قبلهم، آه... ما أشدّ حلكته، لكم تعذّبنا أنا ومحمود وكلّ ذاك الجيل في زمن البدايات، جيلكم لن يستطيع أن يعرف قيمة تلك الشموس، مثَلكم كمَثَل الصحيح، وهل يعرف الصحيح قيمة العافية؟

محمود كان أكثرنا أنسًا بتلك الشموس، بالإمام الخميني على وجه التحديد، فتلك الشمس كانت حاضرة بكل نورها، الإمام الخميني يتابع ويعلّم مثل نبي، إنه إمام زمن البدايات.

ثقافة الولاية التقطنا صورها الأولى من محمود، أبجديتها الوليدة، أحرفها الأولى، فهي جرت في عروقه مجرى الدم، يتنفسها مع كل شهيق وزفير، عندما يسمع أحدهم يقول: (الخميني). هكذا خالية، يُستفز، تتغير ملامحه، ويقف عاقدًا حاجبيه وقد اتسعت عيناه غضبًا: الإمام الخميني... قل: الإمام الخميني... هذا إمامنا، سيدنا، ولي أمرنا. يقول نعم وبكل وضوح إنه يطيعه طاعة مطلقة، راية الإمام المهدي، راية الإسلام المحمدي الأصيل إمامه يحملها، وهو خلفه يخفق قلبه كما الراية، لا يعتريه شكّ ولا لجزء من الثانية. منه تعلمنا الثورة، الثورة الوهاجة الموصولة -كما كان يقول- بثورة الإسلام في إيران،

73

62

الأوراق

بحبل من نور يراها موصولة، كحبل السرّة، كما يتصل الجنين بأمه، يأخذ منها كل شيء، حتى وجيب القلب، الطعم واللون والرائحة. هكذا كان محمود يراها، ويرى إمامه قائدها وسيد قلبه.

اتضح الدرب، ومحمود علامة واضحة على ذاك الدرب، يراه كل من كان يسير هناك، خافقًا عاليًا... كان يتنقل من محور إلى آخر، ومن متراس إلى آخر، مربوط القلب، عاشقًا. لقد تدفّق محمود كالسّيل... كلُّ صخور الشّك زالت، نهر عرف طريقه فسعى إلى مصبِّه مستعجلاً.

ظلت المواجهات مع الأحزاب قائمة حتى بعد أن يئسوا من إسقاطنا، وإن بدت الوتيرة أخفّ والهجمة أقل ثقلًا، وكنا أكثر قوة وقدرة على الدّفاع مع محمود.

إن كنت تريد محمود فلا بأس عليك، ستجده حتمًا، وكأن محمود في كل مكان!! أو كأنه يحمل معه جهازه الطنّان البالغ الاستجابة في إرساله والاستقبال قبل اختراع الهاتف المحمول.

إن احتجته في الجانب العسكري لا مبرر للسؤال عنه، كيف تسأل وهو هناك، لا تحتاج للبحث، فهو أمامك أو حولك، في قلب معركة الدّفاع هو رمحها وترسها وقطب رحاها.

معركة دفاع لا ندري أين ومتى وكيف تبدأ، ولأيام ليست حربًا كلها، وإن كنّا في جهوزية دائمًا ومشغولين للاستعداد لأيّ هجوم

74

63

الأوراق

مباغت، لكنها أوقات سلم، ومحمود لا يهدأ، لا معنى أن ترتاح في السّلم، وأن لا يكون عليك مهام، أن لا تكون موجودًا، الراحة موت عند محمود، ومحمود حيٌّ بكل معاني الحياة وألوانها، ولأوقات الهدوء الأمني لون مختلف، درب آخر، طريق العمل الثقافي والاجتماعي مفتوح دائمًا أمام خطوات محمود الواسعة كما في الطريق العسكري، خطان متقاربان متوازيان ويلتقيان.

بل كان يركّز على الجوانب الثقافية والعقائدية أكثر من تركيزه على الجانب العسكري، فالجانب العسكري لم يكن سوى دفاع عن النفس، نتجنب اللجوء إليه ما استطعنا، الهم الأول هو الجانب التربوي، فهو عطش وجوع.

هناك على مقربة مسجد جمعية الإرشاد مركز ثقافي أسميناه المكتبة، وهو عبارة عن شقة متواضعة، جعلناها مركزًا نجتمع فيه كلّ يوم تقريبًا، وذلك قبل العام 1982م، أي خلال السنوات من أواخر السبعينيات إلى الثمانين وما بعدها، وفي المركز الكثير من النشاطات الكشفية والثقافية.

هذا المركز كان بيت محمود الثاني، بل الصحيح أن هذا المركز كان بيته الأول، ليس سكنًا، ليس لراحة الجسد وسكنه كما البيوت، بل بيت حياته، حياة روحه، بيت عطائه المتدفق، يدخله سعيدًا ويهتم بكل شاردة وواردة فيه.

75

64

الأوراق

كم من مرة أتيت إلى المركز ورأيت محمود مستغلًا خلوّه وفراغ الأنشطة فيه، وقد رفع أكمام قميصه وبنطاله، وحبّات العرق تلمع فوق جبهته، وخصلات من شعره الأسود تستقرّ مبتلّة فوقها، ينظف المركز بالماء والصابون، بهمّة سريعة عالية، يسابق الزّمن قبل أن يدخل أحد إلى المركز يشغله، وكنت أنا الذي لا أجيد مثل هذا العمل ولا أحبه، ولكنني لفرط خجلي من محمود أدعي أن ذلك يستهويني ليسمح لي بمساعدته، وإذا ما انتهينا ووقفت ألتقط أنفاسي شكرًا لله على الخلاص، أتلفت إلى محمود كيما أستريح قربه، أجده قد باشر في تنظيف زجاج النوافذ، المركز ما زال فارغًا وعليه أن يستغلّ الوقت، أذهب لمساعدته وأنا أحبس تأفّفي في صدري.

للجميع مشاغلهم الدنيويّة، في العائلة والعمل، وأمور الرزق، ومشاغل كثيرة لا تنتهي، أما هو.. وذلك شيء عجيب، كان مثلنا لم يكن ميسور الحال، وكانت لديه مشاكله أيضًا، لكنها لم تكن لتشغله، العمل الإسلامي هو ما كان يشغله، ما نقوم به هو همّه، ليست مسألة أولويات، الجهاد أولًا وثانيًا وعاشرًا لديه، والجهاد عنده ليس عسكريًّا فحسب، إنما هو ثقافيٌّ واجتماعيٌّ وكشفيٌّ أيضًا... حتى تنظيف المركز كان جهادًا عنده، كل ذاك الجهاد كان أولًا، ومحمود يقدّم عليه كل شيء عداه، لذلك كل ما طلبته تجده، ليس حاضرًا فقط، بل تجده فعّالاً، مبادرًا ومبتكرًا أيضًا.

وقعنا مرّة في مشكلة أربكتنا إرباكًا شديدًا؛ كانت الرحلة الكشفيّة

75

65

الأوراق

إلى قرية كيفون، وقد أتممنا كل شيء والكشافة جاهزون وفي الانتظار، والوقت يضيق، حين أخبرنا المسؤول عن التجهيز أن الباص لن يأتي، كانت لدينا بدائل وأمامنا باصات نستأجرها في مثل هذه الحالات، لكننا لم نوفّق ولم نجد حيث نعرف، في منطقتنا في بيروت الغربية، وفي ساقية الجنزير، المشكلة لم تكن متوقعة، وأن تغلق هكذا أمامنا كلّ السبل، وتنقطع بنا السبل، ونفقد الحيلة. الكشافة ينتشرون في الباحة، عدة التخييم والمتاع على الأرض وكذلك مصداقيتنا كانت على الأرض، كنا قد فقدنا الأمل حين دخل محمود، لا ندري لماذا تعلّقنا به واتجهنا إليه جميعًا، وفي وجوهنا أملٌ مستعاد لا تبرير له، فلا علاقة لمحمود في هذا لا من قريب ولا من بعيد، ولم يوكل بمثل هذه المهمة من قبل، فهي تحتاج إلى معرفة خاصة وخبرة بأماكن «الباصات» ومن يعمل في هذا المضمار، ومن له معرفة وخبرة طويلة لم يجد حلًّا، فماذا يستطيع هو أن يفعل، لكنه محمود وذلك الرجاء المتعلق به دائمًا، ودهشنا من ردّة فعله السريعة، وهو يقول:

_ تُحلّ إن شاء الله

_ كيف؟!

_ لا عليكم.

أخذ بيد المسؤول عن التجهيز وذهب معه إلى الضاحية، إلى أين؟! إلى الضاحية!!

77

66

الأوراق

إلى حيث لا توجد باصات للتأجير، ولكنني ولسبب لا أعرفه كنت مطمئنًا أنّ الحلّ قادم لأن محمود قد تدخّل، وإن لم يغادرني الاستغراب، إلا أن جزءًا مني يسكن ويركن إلى هذا الأمر الحتميّ. حين وصل إلى الضاحية توجّه من فوره إلى طريق خلفيّة، ومسؤول التجهيز خلفه صامت يحاول جاهدًا اللحاق بخطوات محمود السريعة، يصعد خلفه لاهثًا، ويقف على باب إحدى الشقق يلتقط أنفاسه. طرق محمود باب رجل يعرفه، رجل يعمل في نقل موظفين إلى أماكن عملهم، أخذه محمود جانبًا، لم يستغرق الأمر غير دقائق لا تحسب، سريعًا عادا، محمود وقدرته على الإقناع: اليوم عطلة... الأجر والثواب والأجرة... نزهة في يوم صحو جميل. فيبدأ الرفض بالانسحاب من ملامح الرجل، ثم ابتسامة محمود، ويد على الكتف، ولمسة مودّة على الخد، ويتخلّى الرجل عن يوم العطلة ويعمل إكرامًا لمحمود. عاد إلينا سريعًا بباص جيّد، ودخل الباحة وهو يطلق نفيره وسط دهشتنا وفرح الكشافة.

هذا هو، ولطالما كان يذهلني، على الرغم من وجود ذلك الجزء مني الذي كان يكفّ عن القلق فور ظهور محمود، وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من كلّ التجارب لا أكف عن الدّهشة والتساؤل: لماذا لسنا كمحمود؟! كأن محمود يعرف نافذة سحرية لا نراها، بابًا على المستحيل، يمدّ يده ويقطف زهرة الحل.

78

67

الأوراق

يغلق أي نقص في أي مكان. لقد تعلم الموسيقى الكشفية وأصبح بارعًا فيها لأنها كانت حاجة، أي نقص كان يعتبر نفسه المعني وحده وعليه أن يضيفه لقائمة جهاده.. وأظل دومًا أتساءل: من أين يأتي بكل هذا؟ بكل تلك القدرات وتلك الطاقة؟!!.. وتبقى الدهشة، ونظلّ نرى أنفسنا قصارًا أمام طول محمود، تلاميذ يتبعون أستاذهم دون أن نتخلى عن الاستغراب والإعجاب، وفي كل مرة أتساءل: لماذا هو مختلف؟!

قليلاً ما تراه هادئًا ساكنًا، وهو في قمة حركته الدؤوب السريعة تلك تراه ضاحكًا، سريع البديهة، يمازح هذا ويلاحق ذاك بنكتة حلوة، ونهرب من قبضة يده القوية إن استطعنا إلى ذلك سبيلًا. محمود السريع البديهة، السريع الحركة هو نفسه سريع التأثر، في ردّة فعله سرعة الغضب أمام أي سوء يراه، شديد الانفعال حين يرى ظلمًا هنا أو قبحًا هناك، هو نفسه في الجانب الآخر شديد التأثر، كأن جوارحه مصنوعة من رقائق بالغة الحساسية، أو كأن قلبه مكشوف بلا قفص صدري، لا دروع ولا حواجز من التي هي عندي أنا الذي أحسب لكل شيء حسابه. محمود القوي هو نفسه في الجانب الآخر، في شخصية محمود شيء آخر يبهرني وهو رقته... تلك الرقّة المتناهية، أجل، رقته... لا تعجب، كنت أرى تلك الرقة في مشاهد لا تعد ولا تحصى وتظل تبهرني لشدّتها، رقة مبالغٌ فيها، أو هي غريبة في مكانها، في محمود القوي، وكيف أن تلك الشخصية القوية تتلاشى وتذوب،

79

68

الأوراق

كأن لديه حساسية خاصة، تسبب له ضعفًا أو انهزامًا، هذا الانهزام والتلاشي كان واضحًا في محمود أمام الفقراء وأمام ذوي الحاجات الخاصة، ليس عطفًا أو إشفاقًا، إنه أكثر من ذلك بكثير، كأنّه كان يريد بكل جوارحه أن يكون منهم، أو أنهم أعلى شأنًا منه، كأنه يراهم في مكان يحب أن يكون فيه، فهو يجالس بائع القهوة المتجول وترى السعادة واضحة في عينيه، ينزل عنه حمولته ويجلس معه على الرصيف، يطيل الحديث وفي نبرة صوته وملامحه احترام بالغ، يمسح أنف هذا الولد المسحوق فقرًا، ويساعد ذاك في لبس حذائه، هذا الاحترام الشديد الذي تراه في عينيه لهؤلاء الناس، كأنهم سادته وأصحاب الفضل عليه، كأنه يراهم في مقام أعلى مما يستطيع هو الوصول إليه.

وفي أماكن أخرى كنت أرى تلك الرّقة فيه، واضحة جلية، غريبة في تجاورها مع الشخصية القوية الفذّة التي لا تعرف الهزيمة.

كنت أراه في مجالس العزاء، ماذا أستطيع أن أقول؟ كأني أرى طفلًا يبكي أهله في صمت، علاقته بأهل البيت لم تكن كما نعرف، كلنا نتأثر ويحزننا مصابهم، على محمود كان الأثر أكثر وضوحًا، تراه في وجهه كلّما ذكروا، وكأن الأمر مربوط إلى قلبه بوترٍ مشدود. يقرأ القران كمن يدخل إلى صفحاته ويذوب بين الحروف، تأثره الشديد بالدعاء ودموعه، كثير السجود... حتى أخاله يغفو ساجدًا أو يغيب.

80

69

الأوراق

قليل غيابه، إن استأخرته تجده في الجامع، هناك فقط ينسى نفسه وقد يتأخر، تجده في زاوية الجامع ساجدًا، تسمع أنينه الخافت، يبكي ويتوسل، كم يشتد رجاؤك حين تطلب أمرًا أكبر مما تستحق؟؟ كذلك كان محمود في عبادته، كأنه يتوسل أمرًا يراه أكبر من استحقاقه. كنت أقف أمام ذلك ذاهلاً تتزاحم الأسئلة في ذهني أنْ: علام وكيف؟! أي روح تلك التي بين جنبيه؟! كيف يستطيع الشعور بالتقصير وهو أكثرنا عطاء؟ بل يسبقنا بمسافة لا نستطيع معها حساب الفارق.

لم أكن أستطيع في كل هذا مجاراته أو حتى الاقتراب مما هو فيه، ليس أمامي سوى الذهول والأسئلة، ثم الرضوخ لفكرة أنه في مكان مختلف، وأنه أرقى مما أعرف بكثير، كنت أنتظره حتى يرفع إليّ وجهًا اغتسل بالدّمع، وقطرات من دمعه متروكة في مكان السجود.

في المركز أنشطة متنوعة، وعمل ثقافي مكثفٌ، وهناك لجان، ومجموعات صغيرة أخرى غير حركة أمل تتواجد في المركز وتستعين بمحمود. حركة أمل في وقتها كانت عنوانًا عريضًا، مضافًا إليه بعض التجمعات الإسلامية، طلابية وأهلية، لكنها جميعًا كانت تحت هذه الهوية، أي الحالة الإسلامية المتدينة الموالية للثورة، ولأنها كذلك، كانت تنضمّ إلى قلب محمود، يفتح لها باب حبه على مصراعيه، محمود لها عنصر فعال، وعضو ناشط ثقافي واجتماعي وعسكري.

81

70

الأوراق

وهذه المكتبة كما كنا نسميها، كانت مركزًا لهذه اللجان الإسلامية العاملة تنطلق منها كلُّ النشاطات الثقافية والدينية من أدعية وجلسات تثقيف ودروس، فقه وعقيدة وتفسير قرآن، سلوك وسيرة وأخلاق، و، و... ومحمود تلميذ نجيب، لا، بل هو عاشق ولِهٌ، مشتاق راغب، كرحالة في صحراء وجد بعد جهدٍ عين ماء، يُقبِل فرِحًا، لا يترك درسًا ما استطاع. كانت هناك شخصيات رئيسية وعلماء يتناوبون في المركز، وكتب وحلقات. كان هذا المركز في المصيطبة كمكتبة ثقافية وهناك الجامع «مسجد جمعية الإرشاد» وجلسات أسبوعية لا يغيب عنها محمود. كان جزءًا من هذا كله أو هو في قلبه، ترتفع وتيرة هذا النشاط وتتغير تبعًا للحالة الأمنية وقتها.

محمود، هذا المقاتل الشرس يريد أن يعرف، يرى في المعرفة بندقيته الثانية، يحملهما معًا، العسكر والثقافة، وكأنما يتنافسان عليه، وهو يستجيب لهذا التنافس رغم الصعوبات، وكأنه لكليهما معًا، كاملاً لكل واحدة منهما، يحاول بلا نقص.

افتقدته مرة، وكان الدّرس قد بدأ منذ دقائق، وتذكّرت أن منطقة قريبة طلبت منه المساعدة في مواجهة اعتداء عسكري، دخلت إلى قاعة الدرس وقد هيأت نفسي لأشرح له الدرس في وقت لاحق، وفي الدقائق الأولى من الدرس وجدته يدفعني ويحشر جسده قربي، ورائحة البارود وهو يلتصق بي أحبّ إلي من عطور الدنيا.

82

71

الأوراق

_ وسّع.. آخذ المطرح كلو.

أفسحت له مكانًا وأنا أبتسم سعيدًا إذ لا أنس بلا محمود، وقلت:

_ شو؟

أجاب باختصار المشغول وهو ينظر إلى حيث الشيخ، وقد تفتحت كلّ جوارحه استعدادًا للاستماع إلى الدّرس:

_ مشي الحال.

أنا أحبُ العلم، والمعرفة تعنيني كثيرًا، لكن محمود وحبه للمعرفة شيء آخر، هو شغف وزيادة.

جاءني يومًا على عجل، وكمن اكتشف كنزًا:

_ هناك دورة ثقافية في...

قاطعته مستغربًا وأنا أعلم بمشاغله:

_ بدك تروح جد؟!!!

_ طبعًا، العلم نور... أو بدك ضلّني أعمى مثلك.

ضحكت وفي داخلي الحقيقة واضحة: لو قورن مسعاي الى المعرفة بمسعى محمود لبدا واضحاً عماي أمام بصيرة محمود.

من أواخر السبعينيات وحتى بداية الثمانين كان له دور واضح

83

72

الأوراق

في النشاطات الثقافية والكشفية، وشارك في الدورات الثقافية التي كانت تقام حينها، وكذلك في المخيمات الكشفية في منطقة بحمدون ومدينة بيروت، في كلّ هذا الإعداد التربوي كان فعالاً على الصعيدين: في التعلّم والتعليم، وكان هذا عملاً يوميًا شاقًا، أي الدرس والتدريس، وأحيانًا يتواصل إلى ما بعد منتصف الليل في نشاط مكثّف، من خلال برامج مدروسة ومنظمة، في الدروس التي يتلقاها محمود، وفي الدروس التي يعطيها على شكل حلقات للأفواج الكشفية, وعبر كراسات نأخذها من اتحاد الطلبة المسلمين، أو سلسلة «الإسلام رسالتنا». ويشارك في نشاطات آخرى وفي مناطق أبعد.

شارك في سنة 1979م في دورات للكوادر، تلك الدورات الصعبة، التي أعدت لتأهيل الأساتذة، وتخريج المعلمين، وهي أرفع الدورات مستوى على الصعيد الثقافي.

هذا «الوحش» الذي تهابه ساحة المعارك هو نفسه، وعن بصيرة وبصر، يرى الطفولة وحاجاتها، كأنه حين يغمض عينًا للتصويب، يرى من تحت جفونها أطفالاً بحاجة للرعاية، هدف آخر كما في العين المفتوحة، إن كان في تلك غضب وثورة ففي هذه حب فوار، ومن خلال الكشاف نثر هذا الحب، بذورًا في بستان البراعم والجوالة والزهرات و... كنت أنظر إليه والأطفال حوله، يا لهذه الرقة في عينيه، من أين تأتي بكل هذا الحب يا محمود؟!! لكم هو شديد الاهتمام بهم، والعمل الكشفي يأخذ منه الكثير، في الوقت والعاطفة، حين

84

73

الأوراق

يتحدث عن الكشاف يتدفق حماسًا، تتحرك يداه في تفاعله وحماسه وهو يتحدث، ترى الحب وأنت تنظر إليه حين يتحدث بالأمور الكشفية، ملامحه تتفتح كما الزهور، وكأن ربيعًا حلّ في ثناياها... إنه جهاد التربية، ومسؤولية الجيل الجديد، كما يقول.

لم تكن النشاطات السياسية أو العسكرية منفصلة أو مستقلة عن النشاطات الثقافية أو الكشفية، كانت تتداخل وهي تسير بشكل متوازٍ، فمحمود وهؤلاء الشباب هم أنفسهم العاملون في مجال الثقافة يتحركون في الجانب الآخر، قد تختلط الحركة، فعلى سبيل المثال تعمّدنا يومًا أن نذهب كحركة كشفية في نشاط يقيمه بيار الجميّل حينها، لنطّلع عن قرب مع التصوير والاستطلاع المتعمد، وكان اسم فوجنا «فوج مصعب بن عمير»، وكنا تابعين لوزارة الداخلية، وعندنا الغطاء الرسمي المطلوب، ونستطيع أن نذهب إلى أماكن قد تكون صعبة على سوانا، ونشارك في المهرجانات الكبيرة، ونستفيد من هذه المهرجانات لزيادة المعرفة والاطلاع على الحالات الأخرى والمناطق الأخرى، وفي كل هذا كانت شجاعته واضحة، جرأة وإقدام عن معرفة، مع الدّقة وحسن التدبير، حين كنا ندخل إلى مناطق الكتائب، وهم في وقتها قوة رئيسية، كان يأخذ الكاميرا ليصور الشخصيات والأماكن خارج النشاط، يحاول دائماً أن يستثمر كل شيء.

85

74

الأوراق

العمل الكشفي، المركز ونشاطاته الثقافية والاجتماعية، كل هذا كان يحتاج إلى المال، جعلنا لكل هذا صندوقًا نجمع فيه ما أمكننا من مال، نجمعه من مالنا الشخصي، نقتطع من مدخولنا ورواتبنا مبلغًا نحاول ما استطعنا جعله أكبر بضغط مصاريفنا الأخرى، ومحمود يضع في الصندوق أغلب ما ينتجه، بل هو يفعل ذلك بلا حساب.

وإن احتجنا إلى أكثر من ذلك نأخذ أشهرًا من الصيام مقابل بدل مالي، ونوزع الأيام علينا شهرًا بشهر، ومحمود أحد أبرز الصائمين، كنا نحسب حسابه في هذا الصيام من دون أن نسأله، ونعلم أنه يوافق بلا تردّد، وإن قصّر أحدنا لظرف شخصي عن أداء ما تعهد به حملها عنه محمود ليصوم أيامًا إضافية. وإن كان مشروعنا أو جدّ جديد لنشاطات أخرى، ومشاريع أكبر جمعنا مالاً من التبرعات، صنعنا دفاتر إيصالات، طبعناها على نفقتنا الخاصة، كنّا نوزعها علينا، لكل منا دفتره، يجمع ما استطاع من التبرعات اعتمادًا على معارفه الشخصية، ويغيظنا محمود كعادته حين يشارك في جمع التبرعات، يعود بدفاتره فارغة من أوراقها، ويلومنا على تقصيرنا، ويسخر من قلّة ما نأتي به من تبرعات، نشاطه وفعاليته في جمع التبرعات كانت تذهلنا، وحين نسأله كيف يفعل ذلك كان يضحك هازئًا بإمكاناتنا وقدرتنا في التأثير والإقناع، ويقول ضاحكًا: هذا اختصاص وفن يحتاج إلى تدريب ومهارات، وهو مستعد ليعطينا دورة في هذا الاختصاص. ونحن نعلم أن الأمر ليس كذلك، وأنها واحدة من صفات محمود

85

75

الأوراق

التي لم يتعمد أبدًا إيجادها أو تطويرها، يخرج تأثيرها من دون عمد، كما يخرج العطر من الأزهار، كما يؤثر المشهد الجميل والأنغام المنسجمة على الحواس والروح، ربما لأنه جريء، صادق وواضح، أو ربما لقناعة الناس وثقتهم به، وحبهم له، أو لأنه ناشط كثير الحركة، كثير المعارف. كان لدينا مال يكفي دائمًا بسبب هذه الحركة.

هذه الأجواء ظلت كذلك، نحن جماعة المكتبة، هذه الفئة المتدينة، كان لها طابعها الخاص المستقل، ومحمود فيها يعرف الجميع، مشاركًا في كل عمل جديد، أينما كان.

ظل الأمر كذلك، حتى أواخر عام 1881م، وكان انتصار الثورة في إيران قد شكّل فاصلًا في ذاك الزمن، وكنا مع محمود المتحمس جدًا للثورة وقائدها، نتواصل مع الثورة، مع وزارة الخارجية عبر سفارتها في بيروت، ومحمود موصول بها قلبًا وروحًا، نتابع معه كل شاردة وواردة تتعلق بالثورة، والوقوف على رأيها وتطلعاتها وما نستطيع أن نفعله.

موصلون بها، كتجمع متديّن في تلك المنطقة من بيروت، وتقرّر خلال ذلك الوقت ذهابنا إلى إيران والإقامة لأيام في معسكرات «الحرس الثوري» للتدريب، كان محمود مرشحًا للذهاب معنا، إلا أنهم أجّلوه للدورة الثانية، كان أصغر منّا سنًّا، ومشكلة لحيته التي لم تكتمل، لم يكن ينبئ شكله عما كان عليه، وكان العدد المرشح محدودًا. أجّل محمود إلى الدورة الثانية، وأنا تأخرت عنها لظروف

87

76

الأوراق

خاصة، رغم كل محاولاتي وحماسي للذهاب، توالت العراقيل أمامي، وكلما أزحت عائقًا بدا أمامي ما هو أكبر منه، ولأنني أؤمن بأن الذي أبطأ عني هو خير لي، علمت بعدها أن بقائي مع محمود كان غاية في الأهمية.

وبقينا أنا ومحمود، ويشتدّ يومًا بعد يوم تقاربنا الروحي، في تواصل دائم، مع هذا التجمّع الفعال والمتجانس، نواصل هذا النموّ الفائق، وقد زاد زخمه وحماسه برعاية الجمهورية الإسلامية في إيران، وكأن الأمر استقر في مكان ما، أو كأننا نرتقي درجاته بهدوء مدروس.

في السادس من حزيران 1982 ميلادية انقلب المشهد رأسًا على عقب، انقلب دفعة واحدة، خيّم صمت مهيب؛ لقد اجتاح الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، صمت ذاهل لم يعتده محمود، كمن جمدته الصدمة، امتد هذا الذهول في الأيام التي تلت، وتكدّس فوقه استغراب ودهشة، وقد تحوّل إلى عدم تصديق، ووتيرة الذهول ترتفع، أين كل هذا السلاح وهذا الكم من المسلحين المدربين؟! لم نسمع غير مقاومة مشتّتة هنا وهناك، في «قلعة الشقيف» وفي «المخيمات»، مقاومة لم تكن لتوقف زحف الاحتلال، رياح خريف تعصف، القرى والمواقع تتساقط كأوراق يابسة، خمسة أيام اجتاحت قوات الاحتلال ثلث الأراضي اللبنانية ووصلت إلى تخوم بيروت، تحوّلت دهشة محمود إلى غضب، يزرع المكان طولاً وعرضًا، كما الأسد الذي رأيته في إحدى

88

77

الأوراق

الحدائق وقد ضاق عليه القفص، محمود ضاقت به الدنيا على وسعها... يردّد:

_ يا ناس... يا عالم! هذا هو العدو الإسرائيلي الذي انتظرتم قتاله.. إنه هنا... إنه في لبنان...